Interview mit dem Chor- und Orchesterleiter der Bergischen Universität, Christoph Spengler, zur Uraufführung eines Meisterwerks

VON UWE BLASS

Kein anderes Werk ist so mit George Gershwin verbunden, wie „Rhapsody in Blue“. Das Werk wurde bei seiner Uraufführung am 12. Februar 1924 angekündigt mit den Worten: An Experiment in Modern Music. Was bedeutete das?

Spengler: Man muss dazu wissen, dass nicht nur das Werk, sondern der ganze Abend, in dessen Rahmen es uraufgeführt wurde, unter diesem Motto stand. Es wurden Werke diverser Komponisten aufgeführt – 26 an der Zahl. Ich denke, man war in dieser Zeit auf der Suche nach einer „typisch amerikanischen“ Musik, die nicht nur ein Abklatsch dessen war, was die großen Meister in Europa und Russland schufen. So war das Interesse an diesem Abend groß, namhafte Musiker waren erschienen, darunter Stravinsky, Rachmaninow, Stokowski, Jascha Heifetz und Fritz Kreisler.

Das Neue an Gershwins Ansatz war der Versuch, Elemente aus Jazz und Klassik miteinander zu verbinden, was sich nicht zuletzt in der symphonischen Besetzung zeigt, denn es spielte eben nicht nur eine Band, sondern ein ganzes Orchester. Damit war mit dem „Symphonic Jazz“ ein neuer Stil geboren, der sich vom klassischen Jazz auch dadurch unterschied, dass er auf improvisatorische Elemente verzichtete. Für Gershwin war der Jazz „die Volksmusik Amerikas“ und musste daher aus seiner Sicht zwingend Bestandteil einer originären amerikanischen Kunstmusik sein.

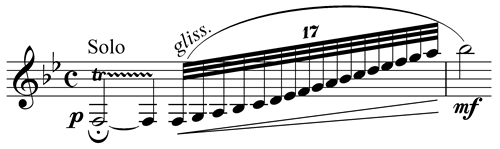

Bei der Uraufführung saß George Gershwin selber am Klavier, hatte aber wegen des Zeitdrucks bis zum Aufführungsbeginn nicht einmal eine ausnotierte Klavierpartitur. Das war schon sehr chaotisch, oder?

Spengler: Das war es wirklich. Gershwin stand sehr unter Druck, da er nur wenige Wochen Zeit hatte, das Werk zu komponieren. Er lehnte sogar den Auftrag Paul Whitemans, dieses Werk zu schreiben, zunächst ab, weil er mit anderen Dingen beschäftigt war. Daraufhin veröffentlichte Whiteman einen Zeitungsartikel, in dem er für das oben beschriebene Konzert ein neues Werk Gershwins anpries, womit er Gershwin unter Druck setzte und ihn letztlich überzeugen konnte, das Werk zu schreiben.

Gershwin war unwohl dabei, weil er sich nicht sicher war, ob seine Fähigkeiten ausreichen würden, eine Komposition für Klavier und klassisches Orchester zu schreiben. So fertigte er zunächst eine Version für zwei Klaviere an, in der er skizzenhaft Vorschläge machte, welche Parts von Spielern im Orchester übernommen werden könnten. Der Arrangeur Ferde Grofé war es, der die Instrumentierung im Anschluss vornahm. Es blieb so wenig Zeit bis zur Aufführung, dass Gershwin tatsächlich nur skizzenhafte Noten hatte, in denen sich tongekritzelte Hinweise wie „Warte, bis einer dir zunickt“ zu lesen waren.

An dem Werk ist aber auch Gershwins Bruder Ira beteiligt gewesen. Was hat der denn gemacht?

Spengler: Ira und George haben sehr eng zusammengearbeitet – nicht nur bei der Rhapsody in Blue. Dabei hat Ira George vor allem als Berater zur Seite gestanden. Konkret geht der Titel des Werkes auf ihn zurück. Georges Arbeitstitel war „American Rhapsody“, Ira hingegen schlug den Namen „Rhapsody in Blue“ vor, beeinflusst wohl auch vom Besuch einer Ausstellung mit Werken des amerikanischen Malers James McNeill Whistler, der seinen Kunstwerken oft Namen wie “Symphony in White” oder “Arrangement in Grey and Black” gab.

Im Programmheft zur Premiere von „Rhapsody in Blue“ stand: „Mr. Whiteman (Orchesterleiter) möchte mit Unterstützung seines Orchesters und seiner Helfer demonstrieren, welche enormen Fortschritte in der populären Musik seit den Tagen des dissonanten Jazz, der vor zehn Jahren teilweise aus dem Nichts auftauchte, bis zu der wirklich melodiösen Musik von heute zu verzeichnen sind.“ Das war Jazz für eine weiße Zuhörerschaft, oder?

Spengler: Absolut. Der Jazz ist ganz klar eine „Erfindung“ afroamerikanischer Musiker, entstanden ca. 1895 in New Orleans. Doch schon früh versuchten weiße Musiker im Dixie, diese Erfindung zu „kapern“. Wir sind in den zwanziger Jahren, da „durften“ schwarze Jazz-Bands zur Unterhaltung Weißer spielen, aber ein Konzert mit der Zielsetzung Whitemans war wohl kaum das, wovon afroamerikanische Musiker träumten. Dieser Rassismus zog sich noch viele Jahre so weiter, dass selbst ein so begnadeter Jazzmusiker wie Duke Ellington nicht sein eigener Herr war, sondern er sich in die Abhängigkeit eines Irving Mills begeben musste, der teils Ellingtons Kompositionen als seine eigenen ausgab. Nun muss man George Gershwin aber sicher zugutehalten, dass er mit seiner später entstandenen Oper „Porgy & Bess“ zeigte, wie sehr ihn die afroamerikanische Kultur begeisterte.

„Rhapsody in Blue“ ist die Gegenüberstellung von Klassik und Jazz. Traf das 1924 den Zeitgeist?

Spengler: Für mich stellt sich ohnehin die Frage der Trennschärfe. In den 20er Jahren ist die „klassische“ Musik in einer Krise. Neue Komponisten wie Schönberg, Berg oder Webern finden nur kleine, elitäre Zuhörerkreise. Ihre Musik scheint für ein breites Publikum nicht geeignet. Dagegen stellen sich Klassizisten wie Stravinsky, die keine atonale Musik schreiben, sondern ganz andere Wege gehen. Zudem ist man auf der Suche nach einer identitätsstiftenden Musik – gerade in Amerika. Wie stolz war man Jahre zuvor, als Dvorak in den USA seine 9. Symphonie schrieb und sie „Aus der Neuen Welt“ nannte. Man feierte, er habe eine „echte amerikanische Symphonie“ geschrieben, wobei man, wenn man genau hinschaut, in dieser Symphonie so sehr das Sehnen Dvoraks nach seiner Heimat spürt.

Ich denke, Gershwin hat einen hoch spannenden und aussichtsreichen Weg eingeschlagen, in dem er Klassik und Jazz versuchte zu verbinden. Es ist spätestens seit der Romantik ein typisches Merkmal der Musik, dass sie Einflüsse des Landes ihrer Entstehung in sich trägt: Denkt man an Sibelius, Smetana oder Grieg. Dass sich diese Stilistik nicht wirklich durchgesetzt hat, liegt wohl auch daran, dass Gershwins Musik möglicherweise einer zu breiten Masse gefiel und sich das Bildungsbürgertum damit nicht mehr so stark gegen das Proletariat abgrenzen konnte. Die unselige Unterscheidung des 20. Jahrhunderts in so genannte E- und U-Musik hat ganz viel mit gesellschaftlicher Abgrenzung zu tun. Trotzdem haben sich auch andere Komponisten immer wieder von Jazz beeinflussen lassen – man denke an Debussy, Ravel, Strawinsky und Schostakowitsch.

Eine konsequente Weiterführung der Idee Gershwins kann ich aber am klarsten bei den Kompositionen Leonard Bernsteins erkennen, die ganz und gar in diesem Geiste geschrieben worden sind. Die „West Side Story“ ist für mich die konsequente Weiterentwicklung der Ideen Gershwins.

Die Kritiken waren damals sehr gemischt, oder?

Spengler: Ja, ganz klar. Und das hat sicher mit dem zu tun, was ich gerade sagte. Für das Feuilleton war Gershwins Musik wohl einfach zu „gefällig“, frei nach dem Motto „Was vielen Leuten gefällt, kann schon deswegen keine Kunst sein.“ Zudem war bekannt, dass sich Gershwin nicht getraut hatte, das Werk selbst zu instrumentieren, was ihm sicher als Schwäche ausgelegt wurde. Auf diesen Vorwurf hat er übrigens in wunderbarer Weise reagiert, in dem er Werke wie „An American in Paris“, seine „Klavierkonzert in F“ und letztlich seine Oper „Porgy & Bess“ vorlegte, die grandios für Orchester geschrieben sind. Man hat sehr offensichtlich Gershwins Genie verkannt.

In einem schönen Kontrast dazu steht eine Begegnung von Alban Berg und George Gershwin. Gershwin war sehr interessiert an Neuer Musik, und Berg spielte ihm seine „Lyrische Suite“ am Klavier vor, ein streng atonales Stück. Danach bat Berg „Und jetzt spielen’s mir Ihre „Rhapsody in Blue“ vor!“. Gershwin war unsicher: „Jetzt, nach der Lyrischen Suite?“. Berg darauf „Musik ist Musik, Mr. Gershwin, und jetzt spielen’s!“

Man bezeichnet George Gershwin auch als den Vorreiter des ´Third Stream`. Was heißt das?

Spengler: Als „Third Stream“ – ein Begriff, den der amerikanische Musikwissenschaftler Gunther Schuller in den 1950er Jahren einführte – bezeichnet man den Versuch, die Stildifferenz zwischen improvisiertem Jazz und auskomponierter „ernster Musik“ zu überwinden und eine Fusion dieser beiden Genres zu erreichen. Neu war diese Idee freilich nicht, denn bereits Komponisten wie Debussy, Ravel und Milhaud bedienten sich in ihren Kompositionen Elementen des Jazz. Ich denke, man kann sagen, dass sich Gershwin dieser Richtung „von der anderen Seite kommend“ näherte. Er kam aus der Unterhaltungsmusik, vom Broadway und strebte danach, eine amerikanische Kunstmusik eigener Prägung zu finden. Das ging übrigens so weit, dass Gershwin den französischen Komponisten Maurice Ravel fragte, ob er ihm Kompositionsunterricht geben könne, worauf Ravel antwortet: „Ach, seien Sie doch lieber ein guter Gershwin als ein schlechter Ravel.“

Gershwin sah den Jazz nicht als interessante Note zum Auffrischen klassischer Harmonik und Rhythmik, sondern als genuine Volksmusik Amerikas und damit zwingenden Bestandteil einer amerikanischen Kunstmusik. Und damit stehen seine Werke sehr klar im Geiste des „Third Stream“.

Sie haben „Rhapsody in Blue“ auch schon einmal mit dem Orchester der Bergischen Universität gespielt. Was fasziniert Sie an diesem Werk?

Spengler: Sehr einfach: Ich liebe Gershwins Musik! Und gerade diese Symbiose aus Jazz fasziniert mich sehr. Die unglaubliche klangliche Vielfalt eines Symphonieorchesters dafür zu nutzen, finde ich absolut genial. Und das, was Gershwin wollte, hat er für mich erreicht: Eine großartige, genuin amerikanische Musik zu schreiben. Was er geschaffen hat, war aus meiner Sicht etwas wirklich Neues, das aber nicht das Publikum eher verschreckt wie manche Komposition der so genannten „Neuen Musik“, sondern sich ins Herz der Menschen spielt. Und genau das ist es, was für mich bei aller Musikauswahl, die ich für meine Ensembles treffe, immer wieder antreibt: Es muss Musik sein, die bewegt, die uns aus dem Alltäglichen herausholt und ganz im Klang aufgehen lässt. Genau das schafft Gershwin mit seiner wunderbaren „Rhapsody in Blue“.

Christoph Spengler studierte Kirchenmusik in Düsseldorf. 2007 übernahm er die Leitung des Unichores, 2011 die Leitung des Orchesters. 2016 verlieh ihm das Rektorat die Ehrenmedaille der Bergischen Universität. 2017 wurde er zum Kirchenmusikdirektor durch die Evangelische Kirche im Rheinland ernannt.