Prof. Dr. Wolfgang Heinrichs über die lange Geschichte des Bergischen Geschichtsvereins, Abteilung Wuppertal

VON UWE BLASS

Zufällige Begegnung

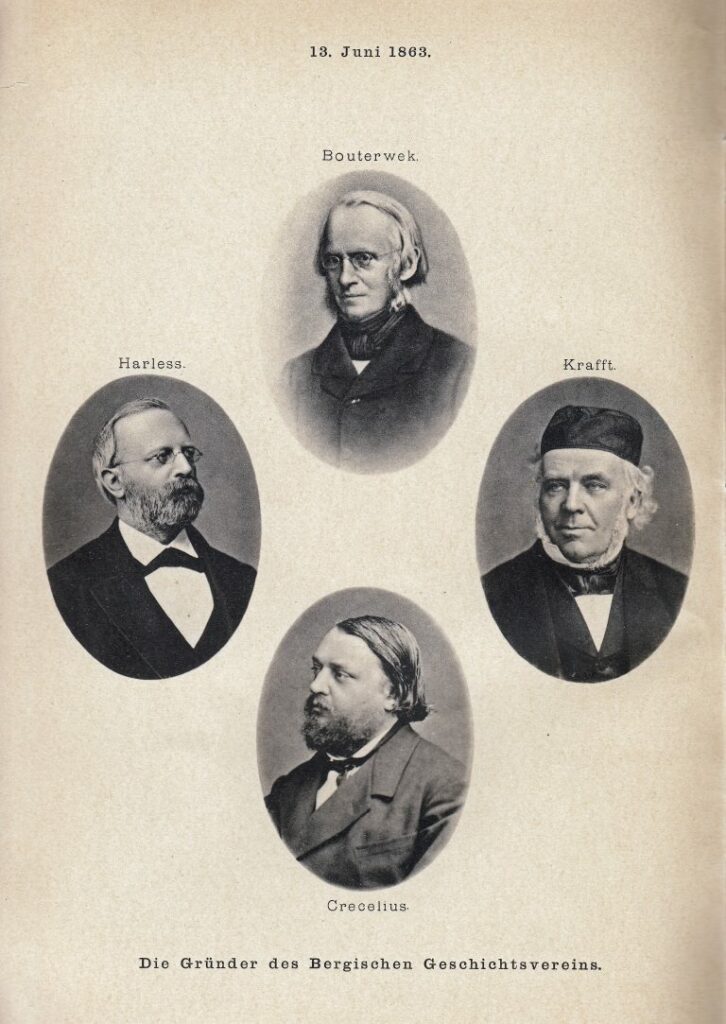

Der Legende nach trafen sich 1863 der Gymnasialdirektor Dr. Wilhelm Bouterwek und der Pfarrer Karl Krafft mehr oder weniger zufällig im Wartesaal am Bahnhof in Elberfeld. Es entwickelte sich ein interessantes Gespräch, in dem beide Herren auch auf ihre Studien zu sprechen kamen und beschlossen, einen historischen Verein zu gründen. Der 13. Juni 1863 gilt als der Geburtstag des Bergischen Geschichtsvereins. Im Konferenzzimmer des sogenannten ´alten Gymnasiums’ in der Elberfelder Grünstraße traten schließlich acht Herren zusammen, um den Geschichtsverein ins Leben zu rufen.

Laut erster Satzung war das Ziel „(die) politische und Kirchengeschichte der ehemaligen Herzogtümer Jülich, Cleve und Berg“ zu erforschen. Als Publikation der Ergebnisse erschien bereits im ersten Jahr des Bestehens die ´Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins’, die es bis heute gibt. Die Abteilung Wuppertal entstand im Jahre 1938 aus einem Zusammenschluss der Elberfelder und Barmer Ortsvereine. Sie zählt heute etwa 650 Mitglieder und ist die größte der 15 Abteilungen des Bergischen Geschichtsvereins, der insgesamt ungefähr 4.000 Mitglieder besitzt.

„Von Anfang an lag der Schwerpunkt immer auf der Frage der Identität“, erklärt Professor Wolfgang Heinrichs, Privatdozent für Neuere Geschichte und amtierender Vorstandsvorsitzender des Bergischen Geschichtsvereins, Abteilung Wuppertal, „die ja kurz vor der Entstehung des deutschen Kaiserreichs für die einzelnen Regionen neu aufkam. Wie verortet sich der Mensch in unserer Region in das Ganze der deutschen Nation hinein? Es war eine pädagogische Maßnahme.“

Heimatbewusstsein statt Heimatgefühl

„Wir vermitteln ein Heimatbewusstsein und nicht ein Heimatgefühl“, erklärt Heinrichs, „Menschen, die in dieser Region leben, weisen wir auf ihren Standort hin und vermitteln gewissermaßen ein Orientierungswissen.“ Dabei gehe der Verein den Dingen auf den Grund und frage immer, warum sich etwas so oder so entwickelt habe. „Wo liegen die sozialen Bezüge unserer Region oder Heimat?“, fragt der Historiker, „wie ist das damals kommuniziert worden? Wie ist überhaupt ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstanden? Und wie hat sich das ausgebildet?“ Man hinterfrage also immer den eigenen Standort und setze sich mit ihm wieder neu auseinander.

Zusammen mit dem Bergischen Geschichtsverein, Abteilung Wuppertal, gibt es insgesamt noch 14 weitere Abteilungen, die untereinander gut vernetzt sind. „Wir haben Gemeinschaftsprojekte, die wir auch zusammen finanzieren. Ein Beispiel ist die Zeitschrift für das Bergische Land ´Romerike Berge`, die drei bis vier Mal im Jahr erscheint, sowie die Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins, die für alle gilt. Wir treffen uns jedes Jahr in einer Delegiertenversammlung und wir sind auch als Vorstände miteinander im ständigen Austausch.“

Die Bibliothek des Bergischen Geschichtsvereins

Der Bergische Geschichtsverein gilt als der größte regionale Geschichtsverein Deutschlands und verfügt auch über eine beachtliche Bibliothek, die von allen Bürgern genutzt werden kann. „Die Bibliothek befindet sich zum großen Teil in der Stadtbücherei, aber auch im Stadtarchiv“, sagt Heinrichs. Auch Kunstgegenstände gehören dazu, die zum Großteil heute im Museum für Frühindustrialisierung lagern. Seit 2017 arbeiten zwei Wissenschaftler am Projekt ´Sicherung des Kulturgutes des Bergischen Geschichtsvereins’ mit dem langfristigen Ziel, einen Bestandskatalog zu erstellen, der einen kompletten Sammlungsüberblick gibt. Eine Mitgliedschaft im Bergischen Geschichtsverein lohne sich immer, sagt Heinrichs, man könne dadurch die Stadtbibliothek kostenfrei nutzen und erhalte auch die Vereinszeitschriften regelmäßig unentgeltlich zugesandt. Der Wuppertaler Verein stellt mit seiner Reihe ´Geschichte im Wuppertal seinen Mitgliedern neue Beiträge zur Verfügung und verweist auf die aktuelle Forschung.

Große Bandbreite Bergischer Themen

Zwei Mal im Jahr erscheint ein Flyer des Bergischen Geschichtsvereins mit dem kompletten Veranstaltungsangebot. „Gerade erst hatten wir einen interessanten Vortrag über die Revolution 1848/49 und ihre Auswirkungen auf das Bewusstsein“, freut sich der Historiker, aber auch im kommenden Jahr wartet der Verein mit interessanten Themen für den historisch interessierten Zuhörer auf. Im Februar beschäftigt sich ein Vortrag mit der Wuppertaler Frauenrechtlerin Helene Stöcker, aus deren Werken auch rezitiert wird.

Mit 4500 Objekten hat Wuppertal die höchste Denkmaldichte in Nordrhein-Westfalen. Grund genug für den Bergischen Geschichtsverein, in einem weiteren Vortrag über den aktuellen Denkmalschutz in Wuppertal zu berichten. Und zum 100. Todestag von Reichspräsident Friedrich Ebert wird zudem auf der kommenden Mitgliederversammlung über dessen Lebensstationen in Barmen und Elberfeld referiert. Auch Ausflüge stehen immer wieder auf dem Veranstaltungsprogramm. „Wir bieten demnächst eine Exkursion zum Waldpark Königshöhe an. Da werden wir über die Denkmäler von August von der Heydt, die dieser der Stadt gestiftet hat, informieren.“

Orte der Demokratiegeschichte

Eine weitere stadtinterne Kooperation geht der Bergische Geschichtsverein 2025 mit dem Stadthistorischen Zentrum ein. „Es geht um demokratische Orte in Wuppertal“, erklärt Heinrichs. Bereits 2023 wurde dazu ein studentisches Projekt gestartet, um Orte der Demokratiegeschichte zu identifizieren, zu erforschen und zu vermitteln. Damals wurden acht Orte ausgewählt, an denen historische Ereignisse stattfanden. Diese Liste soll nun kontinuierlich erweitert werden. Das Projekt ist Teil eines nationalen Netzwerks, dessen Ziel es ist, die Wahrnehmung der deutschen Demokratie- und Freiheitsgeschichte lokal, regional und deutschlandweit zu fördern und darüber demokratische Teilhabe und Zivilcourage anzuregen.

Bei den Kindern Interesse wecken

Auch für Kinder hat der Bergische Geschichtsverein, Abteilung Wuppertal schon Bücher herausgebracht. Eines heißt ´Erklär mir mal Wuppertal` und richtet sich an die Altersgruppe der Grundschüler. Doch der Kontakt zu den Schulen gestaltet sich schwierig, denn obwohl der Verein die Materialien verschenken würde, kommt der Kontakt nur zögerlich zustande, obwohl man jederzeit bereit sei, sich an den Schulen auch persönlich einzubringen. Daher gehören Social Media-Formate mittlerweile zum Angebot. „Wir wollen eben auch Jüngere mit einer jugendgemäßen Form erreichen“, erklärt der Historiker. „Für Teenager sind wir daher auf Instagram und Facebook vernetzt.“

Auf der Homepage des Bergischen Geschichtsvereins steht: ´Die Abteilung Wuppertal blickt auf eine lange Tradition an Kooperationen mit anderen Vereinen, Unternehmen und Institutionen zurück`. Auch die Bergische Universität gehört dazu. „Man kann an den letzten Vorsitzenden schon ablesen, wie intensiv die Kontakte zur Uni waren. Die Historiker Prof. Johrendt und Prof. Wittmütz waren bereits Vorsitzende und viele Wissenschaftler der Universität sind Mitglieder des Vereins.“

Beitreten könne man jederzeit und ausführliche Informationen seien auch im Internet unter https://www.bgv-wuppertal.de/ hinterlegt.

Wolfgang Heinrichs ist Außerplanmäßiger Professor für Neuere Geschichte in der Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften der Bergischen Universität unter besonderer Berücksichtigung der Kirchengeschichte. Er ist im Trägerverein der Freien Christlichen Schulen Düsseldorfs und im erweiterten Vorstand des Landesverbandes nordrhein-westfälischer Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer. Außerdem ist er Pastor im Bund Freier evangelischer Gemeinden und unterrichtet Kirchengeschichte an der Theologischen Hochschule in Ewersbach sowie am Johanneum in Wuppertal.