Die Bildungswissenschaftlerin Petra Buchwald sucht in einem EU-Förderprogramm nach Lösungen für Schulschwänzer

Schulabsentismus beschreibt alle gängigen Formen der unerlaubten, unrechtmäßigen Schulabwesenheit von Schüler:innen, ein Phänomen, das es schon seit Einführung der Schulpflicht im Jahre 1919 gibt. Die Wissenschaftlerin Prof`in Dr. Petra Buchwald vom Institut für Bildungsforschung an der School of Education der Bergischen Universität hat sich an einem EU-Förderprogramm beteiligt, zusammen mit Partnern aus Griechenland, Spanien und der Türkei, um nach Lösungen für fernbleibende Schüler zu suchen.

Gründe des Schulverweigerns

Warum Kinder und Jugendliche der Schule fernbleiben, habe immer mehrere Gründe, erklärt Buchwald und nennt zwei Beispiele: „Ein Grund ist der, dass Eltern aus verschiedenen Gründen ihre Kinder tatsächlich davon abhalten, in die Schule zu gehen. Das Phänomen haben wir relativ häufig in prekären Verhältnissen. Dort haben Eltern keine sehr zugewandte Haltung gegenüber der Schule und wollen zum Beispiel, dass die älteren Geschwister auf die jüngeren aufpassen, weil sie selbst dazu vielleicht nicht in der Lage sind.“ Andere Kinder schwänzten aber auch notorisch. Grund dafür könne ein gestörtes Verhältnis zur Lehrperson sein, oder mangelnde Erfolgserlebnisse, und das wiederum könne sich dann auch in regelrechte Ängste auswachsen.

Laut Expertenmeinung weigern sich 300.000 Kinder und Jugendliche jedes Jahr in Deutschland, die Schule regelmäßig zu besuchen. Das sind acht Prozent aller Schüler:innen. Diese Kinder und Jugendlichen fehlen an mehr als zehn Tagen pro Schuljahr unentschuldigt. 50.000 Schülerinnen verlassen sogar jedes Jahr die Schule ohne Schulabschluss.

Schulabsentismus – ein europäisches Problem

Buchwald hat sich im Rahmen eines EU-Förderprogramms einer Projektgruppe angeschlossen. „Dazu muss man sagen, diese Projektidee, dem Schulabsentismus entgegenzuwirken, ging von bekannten Forschern aus der Türkei aus“, erklärt sie. „Wir haben mit der Uni Wuppertal konkrete Verbindungen zu mehreren Universitäten in der Türkei und haben ja auch hier viele türkische Studierende. Dadurch bin ich zu einer Forschergruppe gekommen, die gefragt hat, ob wir nicht Interesse hätten, in diesem Förderprogramm mitzumachen, zusammen mit den Ländern Spanien und Griechenland.“ Gemeinsam wurden verschiedene Workshops durchgeführt und Ideen gesammelt. So entstand ein Konzept, dass Buchwald an 14 ausgewählten Hauptschulen im Bergischen Land umsetzte und evaluierte.

Eine Schulpflicht wurde in allen am Projekt teilnehmenden Ländern bis Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts eingeführt. Im Vergleich zu Deutschland, wo die Absentismusrate bei ca. 8 – 10% liege, kämpften die Griechen und Türken mit einer Fernbleiberate von 20% bzw. 30%, erklärt die Wissenschaftlerin. In Deutschland kontrolliere man dieses Problem zumindest genauer. „Die Schulpflicht in Deutschland wird gut beobachtet und umgesetzt. Schüler können, wenn sie nicht mindestens 10 Jahre schulpflichtig anwesend gewesen sind, nicht einfach ausscheiden. Wenn bei uns Kinder nicht zum Unterricht erscheinen und sich die Eltern nicht darum kümmern, werden das Ordnungsamt und im ärgsten Fall auch die Polizei eingeschaltet, die die Schüler:innen dann zur Schule begleiten.

Wenn Kinder aus Krankheitsgründen über längere Zeit nicht am Unterricht teilnehmen können, bekommen sie z.B. Unterricht im Krankenhaus. Wir sind da eigentlich sehr gut aufgestellt.“ Ob und wie das in anderen EU-Ländern eingehalten werde, könne man in Deutschland nicht beantworten. Die hohen Fallzahlen der Spanier, Griechen und Türken lassen sich jedoch auch durch ein Folgeproblem erklären. „Ich denke, interessant in diesem Zusammenhang ist natürlich, dass diese Länder eine hohe Arbeitslosenquote bei den Jugendlichen haben, die liegt z.B. in Spanien bei 30 %, in Deutschland bei 5%. D.h., wenn deutsche Schülerinnen die Schule abschließen, dann haben sie gute Aussichten, einen Job zu bekommen. In Spanien und der Türkei sind die Aussichten eher schlecht und auch in den etwas ländlicheren Gebieten der Türkei versprechen sich Eltern mehr davon, wenn Kinder mithelfen bei der Feldarbeit.“

Elterliche Erziehungsstile spielen eine Rolle

Jugendliche an Haupt- und Förderschulen sind am meisten betroffen. Dramatisch dabei ist, dass rund ein Drittel der Abschlussklassenschüler:innen zu Hause bleiben. Fachleute sehen das Problem vor allem bei den Eltern, die nicht mehr bereit seien, sich mit Schule auseinanderzusetzen und gar nicht wissen, dass ihre Kinder ständig schwänzen. „Es gibt viele Kollegen, die sich zu diesem Thema engagieren und angefangen haben, Ursache- und Wirkungsfaktoren zu analysieren“, berichtet Buchwald. Da spiele der elterliche Erziehungsstil natürlich eine Rolle und sie habe in ihrer eigenen Studie feststellen können, dass, wenn die Eltern die Schulpflicht ihrer Kinder unterstützten, auch positive Effekte zu beobachten seien.

Alles wird besser, wenn ich dazugehöre

Schulabsentismus ist auch ein Bergisches Problem. Es gibt keine verlässlichen Statistiken, aber das Schulamt in Wuppertal schätzte nach einem Bericht der Westdeutschen Zeitung vor einigen Jahren, dass in unserer Stadt rund 50 Schüler:innen pro Jahr betroffen sind. Fachleute sprechen häufig davon, dass es den Kindern an ´Struktur` fehle. Buchwald nutzt in ihrer Studie Methoden und Techniken, um die Jugendlichen wieder zurückzugewinnen bzw. dem Schulabsentismus vorzubeugen. Dabei kommen sogenannte Ressourcentechniken zum Einsatz, die z.B. fragen: Was für Ressourcen können wir den Schülerinnen geben, damit die sich in der Schule besser fühlen und auch dort bleiben? Eine davon sei die sogenannte Selbstwirksamkeit, ein zugegebenermaßen seltsames Wort, dass aber weltweit eine anerkannte Persönlichkeitsvariable sei, die beschreibe, wie sehr Menschen glauben, selber in einer herausfordernden Situation trotz aller Widrigkeiten die nötigen Fähigkeiten zu haben, sich durchzubeißen.

„Eine weitere solche Schlüsselressource ist der soziale Rückhalt (Social Support). Und das haben wir in 14 verschiedenen Hauptschulen um Wuppertal herum angewandt. Wir haben also die Schlüsselvariablen mit den Schüler:innen trainiert“, erklärt Buchwald, und die Reaktionen der Studienteilnehmer seien eindeutig gewesen. „Es hatte den Effekt, dass diese Schülerinnen sich auf eine herzerwämende, naive Art und Weise gefreut haben, dass sie jetzt erstmals im Zentrum der Aufmerksamkeit standen, im Sinne von Wertschätzung und uns sagten, wie schön es sei, dass sich auch in der Hauptschule mal jemand dafür interessiere, was mit den Schüler:innen passiere.“

Um das Zugehörigkeitsgefühl der Schülerinnen innerhalb der Schulklasse zu stärken, arbeitete Buchwald mit Rollenspielen und sagt: „Wir hatten die Idee, wenn jemand aus irgendwelchen Gründen nicht mehr gerne zur Schule geht, dann treibt er sich irgendwo rum und ist aber auch dort meist alleine. Wir wollten erreichen, dass er/sie in dieser Schulklasse, in der er/sie sich ja eigentlich in einer Gruppe befindet, wieder wohl fühlen kann. Also haben wir versucht, die Sozialkontakte, die Schüler:innen innerhalb einer Klasse haben, zu stärken.“ Natürlich müsse im weiteren nun eine Nachhaltigkeit erreicht werden, wünscht sich die Wissenschaftlerin und hofft auch auf die Unterstützung der schulischen Sozialarbeiter, die während der Studie zugegen waren und die Ergebnisse verstätigen könnten.

Schule zum ´Safe Space` machen

Die Gründe für Schulabsentismus sind vielfältig. Der Soziologe Michael Wagner sagt: „Wenn es auch nicht gelingen mag, jeden Schulschwänzer in das schulische Leben zu reintegrieren, so ist es den Schulen doch eher möglich, in ihrem ‚Haus’ etwas zu verändern als in den Elternhäusern ihrer Schüler.“ Und genau da setzt Buchwalds Projekt an. „Es ist ja schon einmal ganz prima, wenn die Kids in der Schule sind, und da müssen wir sie uns greifen und ihnen genau das anbieten, was sie benötigen, nämlich eine Integration in ihre Klasse, damit sie da gerne hinkommen.“

Die jüngere Generation spreche in diesem Zusammenhang vom ´Safe Space, erklärt die Bildungswissenschaftlerin, also dem sicheren Raum. „Den haben sich die Schüler:innen in der Hauptschule aus diesen Risikogruppen gewünscht und gesagt: Wenn wir uns hier in der Schule wohl fühlen können und wenn wir auch mit unseren schlechteren Schulleistungen akzeptiert werden, dann sind wir im Grunde lieber hier als irgendwo auf der Straße, weil das eigentlich unser sicherer Ort ist.“

Die Erfahrungen aus diesem Projekt sollen nun erst einmal veröffentlicht und als Handreichung weiteren Schulen zur Verfügung gestellt werden. Buchwald spricht von ´train the trainer`. Zudem sollten auch Schulprojekttage dazu angeboten werden. Eine hervorragende Doktorarbeit liegt zu diesem Thema vor und Buchwald steht für Fragen interessierter Lehrkräfte gerne zur Verfügung.

Kontakt:

Institut für Bildungsforschung (IfB)

Abteilung: Schulpädagogik

Prof`in Dr. Petra Buchwald

pbuchwald[at]uni-wuppertal.de

Prof`in Dr. Petra Buchwald leitet die Abteilung Schulpädagogik am Institut für Bildungsforschung (IfB) der School of Education in der Bergischen Universität.

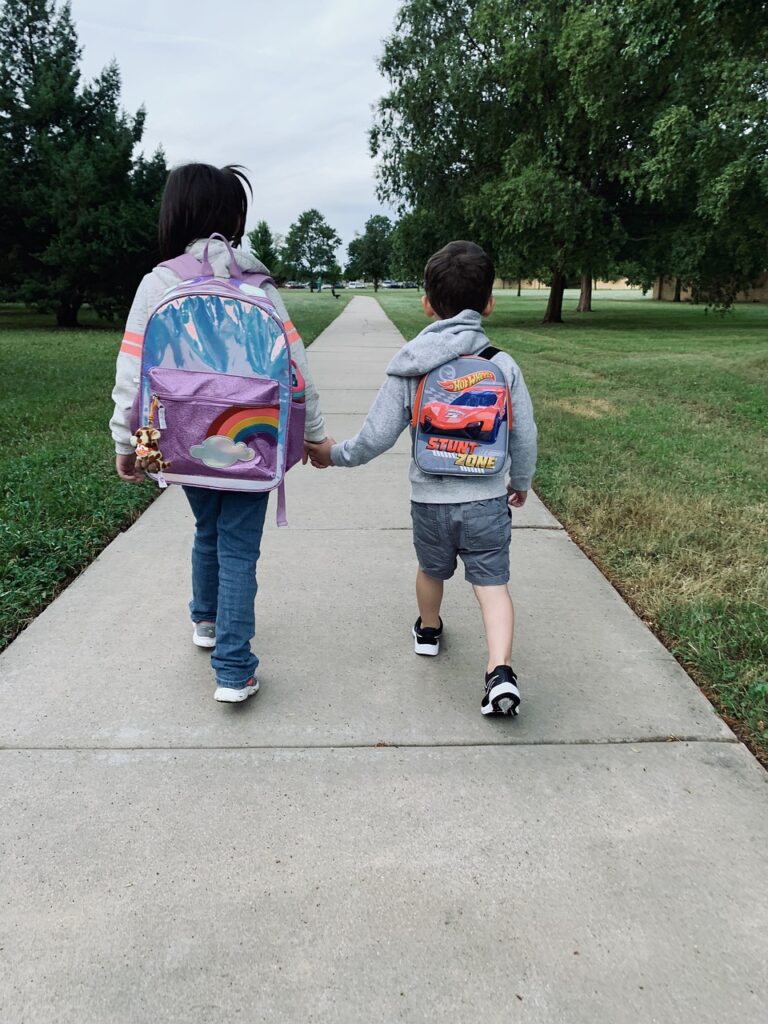

Beitragsfoto: Prof`in Dr. Petra Buchwald / Institut für Bildungsforschung © Privat

Alle 10 Jahre bringt das locker 500.000 also eine halbe Million Menschen ohne Schulabschluss obendrauf. Alter Verwalter, das ist mal ne Baustelle.