Prof. Dr. Alf Christophersen über die Gründung des Deutschen Evangelischen Kirchenbundes

VON UWE BLASS

Der Deutsche Evangelische Kirchenbund war ein am 25. Mai 1922 gegründeter Zusammenschluss der evangelischen Landeskirchen in Deutschland. Warum wurden die Landeskirchen überhaupt zusammengelegt?

Christophersen: Das Problem der Landeskirchen im Protestantismus ist insgesamt im Unterschied zur römisch-katholischen Kirche, dass sie seit der Reformationszeit keine Einheit darstellen. Sie waren immer gebunden an die jeweiligen Regionalherren, die ihr eigenes Territorium hatten und jeweils auch der landeskirchlichen Struktur vorstanden. Diese einzelnen Landeskirchen waren zudem dadurch bestimmt, dass sie unterschiedliche konfessionelle Zuschnitte hatten, sie waren reformiert oder lutherisch, später auch uniert und existierten nebeneinander, haben sich befehdet, bekämpft und vertragen. Und das zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte. Insofern ist es ein Kennzeichen des Protestantismus, dass er nie über die einheitliche kirchliche Struktur verfügt hat.

Ging im Zusammenschluss nicht die Unabhängigkeit der Landeskirchen verloren?

Christophersen: Historisch gesehen, muss man in Rechnung stellen, dass gerade der Erste Weltkrieg vorbei und auch das Kaisertum beendet war, so dass da eine Situation vorlag, die geradezu danach rief, sich neu zu organisieren. Die Weimarer Reichsverfassung gestand den Kirchen Freiheiten zu, es gibt keine Staatskirche und jede Gemeinschaft hatte das Recht, sich selber innerhalb des herrschenden Rechts ihre Strukturen zu geben. In dieser Situation fand man sich zusammen und versuchte, gemeinsam etwas Integratives, nach vorne Gehendes zu finden, wobei die Selbständigkeit der Landeskirchen das höchste Gut blieb. Das war für alle Beteiligten eine ganz klare Prämisse. Die Autonomie war immer im Vordergrund, so dass damals nie der Eindruck entstand, man würde die Landeskirchen entmachten.

Hat man sich bei der Zusammenlegung am Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund orientiert, der kurz vorher geschlossen wurde?

Christophersen: Ich würde sagen, dass eventuell ein gewisser Symbolcharakter auszumachen ist, weil die Schweiz immer auch eine Orientierungsgröße war, aber ich würde das nicht überbewerten. Die Eigendynamik der deutschen Verhältnisse war an diesem Punkt vergleichsweise wesentlicher als die Schweizer Vorbilder. Das gilt aber nicht grundsätzlich, denn der sogenannte Religiöse Sozialismus etwa kommt mit dem Theologen Karl Barth, der die Barmer Theologische Erklärung maßgeblich verantwortet hat, aus der Schweiz. Insofern gibt es da natürlich eine starke Orientierung, jedoch nicht in Bezug auf das große Gebiet der Landeskirchen.

CC BY-SA 4.0

Wenn man nach so etwas wie Vorbildern fragt, dann ist für die Entstehung des Deutschen Evangelischen Kirchenbundes vielmehr entscheidend, dass es einen langen Vorlauf im 19. Jahrhundert gibt: angefangen ab 1848 mit Versammlungen, oder später auch Kirchentagen, in Wittenberg, Stuttgart, Elberfeld und so weiter, dann ab 1855 auch der „Eisenacher Konferenz“ – dies sind alles Präformationen späterer Entwicklungen, getragen vom Bestreben nach Einheit, nicht zuletzt ausgelöst und beschleunigt durch die Ereignisse und den Geist der Märzrevolution.

Ein wesentlicher Zweck des Zusammenschlusses war, „das Gesamtbewusstsein des deutschen Protestantismus zu pflegen“. Warum ist das vorher nicht möglich gewesen?

Christophersen: Das ist etwas subtil gefragt. Ich würde sagen, es war auch vorher durchaus möglich und setzte nun an einer Basis an, die bereits existierte. Interessanter wäre es aber zu fragen, was denn dieses Gesamtbewusstsein des deutschen Protestantismus sein soll? Worauf gründet man das? Was will man denn da pflegen? Und da ist es hoch relevant, dass dieser Zusammenschluss 1922 in Wittenberg stattgefunden hat, denn Wittenberg ist ja der Erinnerungsort schlechthin für das protestantische Selbstbewusstsein. Natürlich gibt es noch Worms, Augsburg, Nürnberg und auch Eisenach spielt eine große Rolle für diese ganzen Gründungsstrukturen, aber Wittenberg ist schon das Kernzentrum. 1917 hatte bereits das große 400-jährige Reformationsjubiläum stattgefunden und auch da war schon alles aufgelaufen, was Rang und Namen hatte. Das Kaiserreich hatte sich noch einmal mit dem Kaiser an der Spitze des Protestantismus selbst zelebriert, und jetzt versuchte man nach dem Ersten Weltkrieg, sich am selben Ort neu zu sortieren. Da ging es um Kernbestandteile des Protestantismus.

Rechtfertigungslehre, die Selbständigkeit der Kirche dem Staat gegenüber, die Rolle des Gewissens, das Kulturprägende, das Staatsgestaltende. Der Anspruch war ja nicht weg, nur weil es das Kaisertum nicht mehr gab. Der Protestantismus verzichtete also nicht auf den Anspruch, die Spitze dessen zu sein, was die Verbindung von Kirche, Christentum und Staat ausmachte. Damit ist auch ein gewisses Pathos verbunden, das die eigene Bedeutsamkeit unterstreichen soll. Und es sollte nicht vergessen werden, dass wir in dieser Zeit ziemlich konservative Muster hatten. Es wäre ein Fehlschluss zu sagen, dass diese kirchlichen Strukturen, die sich da neu bilden, nun parallel gehen mit den Demokratiebemühungen des laufenden Experiments Weimarer Republik. Im Gegenteil, es herrschte eher eine Demokratieskepsis, etwas eher Antirepublikanisches, was da zum Ausdruck kam. Es gab keinen durchgängigen Fortschrittsoptimismus, der die Gesellschaft politisch-sozial modernisieren wollte.

Der Kirchenbund verfügte über drei Verfassungsorgane. Welche waren das, und warum waren die so wichtig?

Christophersen: Es ist typisch für den Protestantismus, dass er versucht, verschiedene Elemente miteinander zu verknüpfen, und die Charakterzüge, die sich daraus ergeben, tauchen immer wieder auf. Es drückt sich dabei gerade auch eine hohe Betonung der Leistungskraft der Laien aus. Das zeigt sich auch im sogenannten Deutschen Evangelischen Kirchentag, den gab es – als Vorform des heutigen, 1949 etablierten – erstmals 1919 in Dresden. Man hat dort aus der Niederlage des Krieges heraus versucht, durch eine Laienbewegung sinnstiftend neu tätig zu werden. Dieses Motiv bestimmt auch die Synodalstruktur des alle drei Jahr stattfindenden Kirchentags. Daran dockt dann der Kirchenbundesrat an. Er setzt sich aus Leitungspersonen und Menschen, die aus diesen Kirchentagsstrukturen hervorgegangen sind, zusammen. Und dann gibt es ein geschäftsführendes Organ, das ist der Deutsche Evangelische Kirchenausschuss. Er setzt dann das um, was auf den anderen Ebenen an Themen und Herausforderungen zum Ausdruck kommt. Das geht dann auch in eine Behörde über, das Kirchenbundesamt.

Welche Aufgabe hatte der Deutsche Evangelische Kirchenbund?

Christophersen: Was aus heutiger Perspektive etwas eigentümlich anmutet, damals aber ganz wichtig gewesen ist, waren die Auslandsbeziehungen. Also nicht nur der innere Zusammenhalt, sondern auch die Frage, wie ist Deutschland, das ja den Protestantismus weltweit nach außen tragen will, vertreten? Da gibt es viele Auslandsgemeinden, die auch heute noch existieren. Und eine primäre Aufgabe war es, diese Gemeinden mit Pfarrern zu versorgen, in Rückbindung an das Kernland der Reformation.

Dann ging es um den Kontakt mit anderen Religionsgemeinschaften und Kirchen. Das läuft dann auf den Begriff der Ökumene hinaus. Ein bis heute oft gedachtes Missverständnis ist dabei, dass es nicht nur um die Ökumene zwischen den Katholiken und den Protestanten geht. Ökumene ist viel mehr. Es gibt auch eine binnenprotestantische Ökumene mit den Reformierten und den Lutheranern. Da sind die Anglikaner und die ganzen Gruppierungen in Nord- und Südamerika, oder auch im asiatischen Rahmen. Diese Perspektive war viel wichtiger als die Binnenkräfte, denn da hat man sich in den Landeskirchen nicht so gerne reinreden lassen.

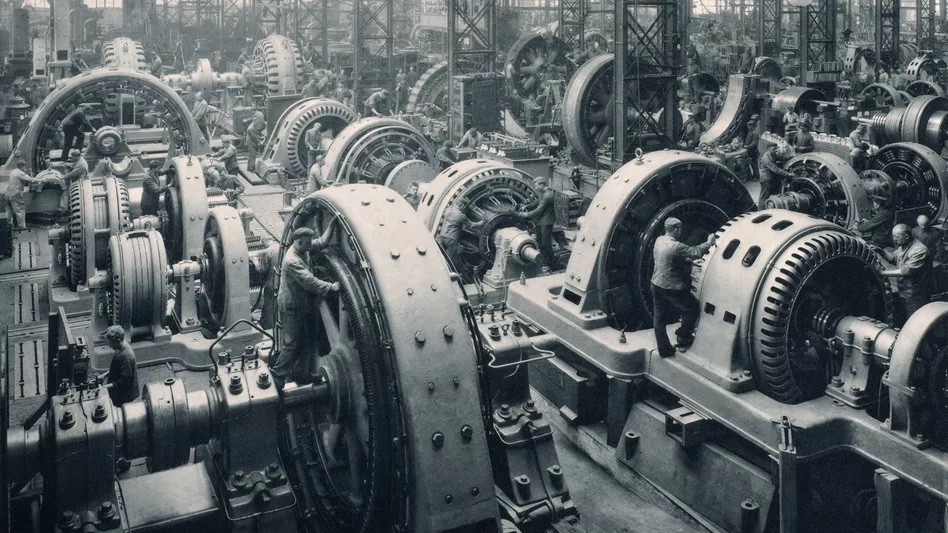

Aufnahmedatum: um 1900 Aufnahmeort: Berlin AEG

(Fotograf: Georg BYxenstein & Co)

Zu den zentralen Themen, die in Deutschland maßgeblich waren, gehörte die typische ‚soziale Frage‘. Sie beginnt schon im 19. Jahrhundert, zumal in der zweiten Hälfte. Zum Beispiel mit Fragen wie: Wohin mit der Arbeiterjugend? Wohin mit der Großstadtjugend? Wohin mit denen, die durch die Industrialisierung nicht mehr in der Lage sind zu existieren und auf einem Niveau arbeiten, das nicht mehr menschenwürdig ist? Das spielte auch damals im Ruhrgebiet eine entscheidende Rolle. Welche Position nimmt da eigentlich die Kirche ein? Gleichzeitig gab es eine ungeheure Wohnungsnot, die Menschen lebten in völlig unzumutbaren Zuständen, zum Teil. Sozialarbeit wäre da das Stichwort.

Und auch die Ermordung von Rathenau (Walther Rathenau war Reichsaußenminister und wurde 1922 von Rechtsradikalen ermordet. Anm. d. Red.) fällt in dieses Jahr 1922. Er war als Reichsaußenminister der Inbegriff einer Person, die zu stark mit den Siegermächten paktierte. Er war Feindbild für reaktionär-konservative Kräfte. Dazu hat sich auch die Evangelische Kirche positioniert. Auch die Kriegsschuld, der „Schmachfriede“ von Versailles. All‘ diese Themen waren präsent und wurden im Deutschen Evangelischen Kirchenbund erörtert.

Der Deutsche Evangelische Kirchenbund bestand bis 1933. Wie ging es dann weiter?

Christophersen: Im Juli 1933 entstand die Deutsche Evangelische Kirche mit Reichsbischof Ludwig Müller als oberstem Vertreter. Im Nationalsozialismus bildete sich also eine Reichskirche, die es vorher in dieser Form nicht gegeben hat. Gleichzeitig bewegt sich dann alles, was wir Kirchenkampf nennen, Deutsche Christen, Bekennende Kirche, Pfarrer Niemöller mit seinem Pfarrernotbund und auch die Frage nach den Landeskirchen. Es gibt „intakte“ Landeskirchen, die geblieben sind, wie sie waren, dann gibt es welche, die zerstört sind.

Das immer dringlichere Problem ist die Kirchenverfassung. Für Martin Niemöller, die Symbolgestalt der Bekennenden Kirche, der in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau war, war das Bischofsamt, das einherging mit den neuen landeskirchlichen Strukturen der Weimarer Republik, das Feindbild schlechthin. Da wurde nach seinem Empfinden eine Leitungsfigur installiert, die keine Rücksicht auf innere Dynamiken nahm und ein starres Amtssystem, statt eines lebendigen Protestantismus verkörperte. Dieses Bischofsmodell lehnte er ab. Man wusste ja auch noch nicht, was die Nationalsozialisten damit vorhatten, denn nach ihrer Ideologie waren die Kirchen etwas, das es zu überwinden galt.

Für Wuppertal und die ganze Region ist die schon erwähnte Barmer Erklärung vom Mai 1934 sehr wichtig, in der sich die Bekennende Kirche massiv zu Wort meldete und alle Bestrebungen zur Vereinheitlichung und Identifikation mit dem Führerprinzip zurückgewiesen hat. Eine zentrale Einsicht war, dass es nicht beliebig ist, wie die Kirche organisiert wird. Sie kann sich nicht einfach den Zeitläuften unterwerfen, wenn es ihrem inneren Wesen nicht entspricht.

Im Jahr 1945 schließt sich dann die Gründung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) an. Die Kräfte sortieren sich neu, in durchaus spannungsreicher Diskontinuität und Kontinuität zu den vorangegangenen Jahrzehnten. Auch die EKD bleibt bei der Selbständigkeit der Landeskirchen. 1948 wird dann ihre Grundordnung auf der Wartburg in Eisenach beschlossen, wieder ein für den Protestantismus identitätsstiftender Erinnerungsort. Dadurch, dass es aber nun Ostdeutschland und Westdeutschland gibt, die sich mehr und mehr auseinanderentwickeln, gehen die Dynamiken in verschiedene Richtungen, und das hat wieder einschneidende Folgen für die Fortentwicklung der kirchlichen Landschaft. Und der lange Weg, theologisch betrachtet, ist der zur Abendmahlsgemeinschaft, denn sie ist erst 1973 mit der Leuenberger Konkordie institutionelle Realität worden.

Wichtig bleibt die unantastbare Autonomie der Landeskirchen, die sich bis heute bewahrt und bewährt hat. Der Deutsche Evangelische Kirchenbund ist eine historische Übergangsform gewesen, in Zeiten sich wandelnder Herrschaftsstrukturen. Die mit ihm verbundene Thematik ist bis heute aktuell. Die religiöse, sittliche Weltanschauung der Reformation. Was ist Ethik? Was ist Moral? Welchen Beitrag leistet der Protestantismus? Allein die Annahme einer religiös-sittlichen Weltgestaltung hat einen sehr hohen Anspruch.

In der heutigen Szenerie zerbröselt diese Anschauung an vielen Stellen, wird teilweise zur Karikatur. Eine der Grundlagen des einstigen Kirchenbundes ist und bleibt durch alle Umformungen hindurch aber der Kirchentag, der schon damals eine große Rolle spielte. In ihm drückt sich stets aufs Neue die Hoffnung auf gesellschaftsprägende Kraft des Protestantismus aus.

Alf Christophersen lehrt seit 2018 als Professor für Systematische Theologie in der Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften an der Bergischen Universität.

Beitragsfoto: Prof. Dr. Alf Christophersen / Evangelische Theologie © Astrid Padberg