Den Beitrag von Holger Crump entnehmen wir mit freundlicher Genehmigung dem Bürgerportal Bergisch-Gladbach:

VON HOLGER CRUMP

Philomena Franz ist Sinti, Musikerin, Tänzerin, Autorin. Und Auschwitz-Überlebende. Zweimal flüchtet sie aus dem KZ, wird zum Schein hingerichtet, entgeht nur knapp der Gaskammer. Im Gespräch mit dem Bürgerportal schildert die künftige Ehrenbürgerin der Stadt Bergisch Gladbach Szenen aus ihrem Leben. Sie zeigen auf drastische Weise, welches Grauen die Nazis über ihre Familie gebracht haben.

Den ehemaligen Beruf der Tänzerin sieht man Philomena Franz trotz ihrer 99 Jahre an. Aufrecht sitzt sie zum Interview im Sessel ihres Wohnzimmers in Refrath. Mit Würde und Selbstbewusstsein.

Eine Enkelin ist bei Philomena Franz zu Besuch. Die beiden wechseln zwischendurch immer wieder Worte in Romenes, der Sprache der Sinti. „Die Sprache wird nur mündlich überliefert, es ist daher fast eine Art Geheimsprache. Das hat uns im Dritten Reich oft geholfen“, sagt Philomena Franz. Und fängt an, nachdem sie uns im Kreis um sich geschart hat, aus ihrem Leben zu erzählen.

Künstlerfamilie

Sie erlebt eine unbeschwerte Kindheit im Württembergischen. Die neunköpfige Familie zieht in den warmen Monaten durch die Lande, ist für exzellente Musikdarbietungen bekannt. Die Erinnerungen an die glückliche Jugend in Württemberg bewahrt sie in ihrem Wohnzimmer auf.

An der Wand hängen zwei Bilder eines Musik-Quartetts. Darauf ist ihr Großvater zu sehen – mit Instrumenten und bei der Jagd. „Mein Großvater gewann einen Musikwettbewerb, gestiftet von König Wilhelm II. von Württemberg“, berichtet sie. Der König persönlich überreicht ihrem Großvater den Preis – die Goldene Rose. Die Ausschwitz-Überlebende lässt den Blick über die Bilder schweifen, nickt, ist voller Stolz.

Zur Person: Philomena Franz wird am 21. Juli 1922 in Biberach an der Riß als Philomena Köhler geboren. Die angesehene Musikerfamilie tritt im In- und Ausland auf.

Im Frühjahr 1944 wird sie, nach Berufsverbot als Künstlerin und Arbeitsdienst, nach Auschwitz deportiert und unter der Nummer Z 10550 registriert. Von dort gelingt ihr der Weitertransport nach Ravensbrück, um ihre Schwester zu treffen. Sie flüchtet aus dem Lager, wird von Mitgliedern des Volkssturms und der Hitlerjugend eingefangen und zum Schein hingerichtet. Aus dem Lager Wittenberge gelingt ihr kurz vor Kriegsende erneut die Flucht, dieses Mal erfolgreich.

Mit ihrem Mann, den sie nach Kriegsende kennenlernt, tritt sie u.a. bei den US-Streitkräften als Musikerin auf und gründet eine Familie. Durch ihre Schriften und Berichte als Zeitzeugin hält sie die Erinnerung an die Morde der Nazis aufrecht.

Ihre Familie, das sind Bühnenmenschen. Über Hitler denken sie seinerzeit: „Das ist so theatralisch, wie der auftritt.“ (Spiegel 5/2015). Welches Grauen die Theatralik tatsächlich birgt, wird der Familie erst allmählich klar.

Die Künstlerfamilie ist in ganz Europa bekannt. Sie tritt noch während der Nazi-Zeit in Berlin oder im Lido in Paris auf. Und wird doch durch die Nazis nahezu komplett ausgelöscht.

Ermordung der Verwandten

Z 10550 – die Lagernummer von Philomena Franz ist noch heute an ihrem linken Unterarm zu sehen. Etwas verblasst, gleichwohl eine stumme, bleibende Mahnung. Die unwürdige Tätowierung holt die Gräueltaten, welche die Nazis ihr und Millionen anderer Menschen angetan haben, mit einem Schlag in die Gegenwart zurück. Philomena Franz, die vor uns sitzt und erzählt, überlebt nur knapp.

Auszeichnungen: Philomena Franz ist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande (1995), wurde 2001 von der Europäischen Bewegung Deutschland als Frau Europas (Prix Femmes d’Europe) ausgezeichnet und erhielt 2013 den NRW-Verdienstorden.

Auf Vorschlag von Bürgermeister Frank Stein entschied jetzt der Stadtrat einstimmig, ihr die Ehrenbürgerwürde der Stadt Bergisch Gladbach zu verleihen; die Feierstunde findet an diesem Freitag statt. In Rösrath soll ein Philomena-Franz-Forum etabliert werden (siehe unten).

Zunächst wird ihr Onkel deportiert. Mit sieben Kindern, berichtet sie, da sei dessen Frau bereits in den Gaskammern umgekommen. Das jüngste Kind sei zweieinhalb Jahre alt gewesen. „Das war an Herzlosigkeit nicht zu überbieten“, meint Philomena Franz, „ich war die Letzte die sie von uns geholt haben.“

Ein Soldat habe sie damals getröstet, als ihr Onkel starb, gab ihr Zigaretten. Vom Schicksal der Zigeuner im eigenen Land will er nichts gewusst haben.

Pfefferminztee für Nazis

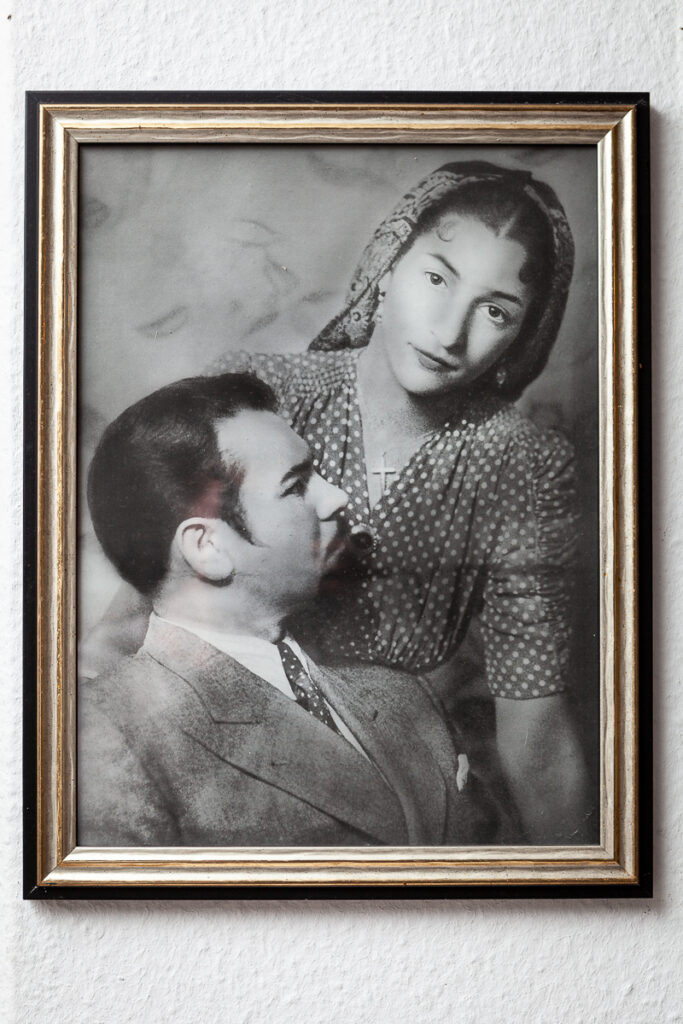

Sie habe sich in der Zeit des Nationalsozialismus stets an die Regeln gehalten, sei zum Arbeitsdienst in eine Munitionsfabrik gegangen. Zudem habe ihr Bruder für die Wehrmacht an der Front gekämpft. Ein Foto steht auf einer Anrichte im Wohnzimmer. Philomena Franz zeigt auf das Bild. Ein junger Mann in Wehrmachtsuniform. Soldat Köhler, „aus der Einhundertelften“, erläutert Philomena Franz das Abzeichen auf der Uniform, das seine Zugehörigkeit zu einem Bataillon markiert.

Die Uniform habe sie zunächst vor der Deportation bewahrt: „Mein Bruder war auf Fronturlaub, stand gerade unter der Dusche. Seine Uniformjacke hing auf einer Stuhllehne“, erzählt sie vom ersten Versuch der Nazis, sie in ein Konzentrationslager zu bringen.

„Da kamen Männer herein, wollten mich und die Mutter abholen“, berichtet sie. „Sie sahen die Jacke, blickten sich an. Und ich fragte: Was habe ich verbrochen? Ich habe das Recht das zu erfahren.“ Ihre Stimme wird lauter: „Sie sind im falschen Haus. Sehen Sie die Auszeichnungen auf der Uniformjacke?“

Philomena Franz meint, sie habe da eine ziemlich große Klappe gehabt. Aber sie sei außer sich gewesen. Schießlich kommt ihr Bruder dazu. „Es gab Pfefferminztee“, erinnert sie sich. Er berichtet den Nazis von seinen Fronterlebnissen, die Schergen des Regimes hören zu und ziehen letztlich ab. Philomenas Mut hat ihr ein wenig Luft verschafft und die Mutter gerettet.

Wenig später wird Philomena Franz dennoch deportiert, mit 21 Jahren. Tagelang geht es im Zug durch Deutschland, sie weiß nicht wohin, weiß nicht was passieren wird.

Ankunft in Auschwitz

Bei der Ankunft in Ausschwitz sieht sie voll beladene LKWs und denkt, es handele sich um Schweinehälften für die Küche. Plötzlich die Erkenntnis, dass da achtlos aufeinander gestapelte Leichen abtransportiert werden. „An der Rampe hat man erst gewusst: Hier gibt es kein Entrinnen mehr“, sagt sie nüchtern. „Ich hatte Glück, konnte eine Schulausbildung vorweisen“, so ihr Rückblick. „Wer keine Ausbildung hatte ging direkt durch den Kamin.“

Eines Tages heißt es im KZ Auschwitz: „Himmler kommt zu Besuch. Alles muss glänzen und blinken!“ Sie fragt uns halb ironisch, halb fassunglos: „Aber wie kann ein KZ nur glänzen?“ Ihre Frage bringt den Irrsinn auf den Punkt.

Sie habe Himmler bei dessen Eintreffen in die Augen geblickt und gewusst: „Das ist ein Idiot, der hat eine Macke.“ Gleichwohl kommt sie ihm nochmal näher als gedacht. Im KZ wird jemand gesucht, der Nazi-Lieder singen kann. „Ich hob die Finger, meldete mich, und sprach zugleich ein stummes Stoßgebet: Lieber Gott, gib mir die Kraft dass dies gutgeht.“ Sollte es schief laufen, würde sie im Krematorium landen.

Ein Lied für Himmler

„Ich stelle mich also vor Himmler, halte mich an irgend einer Stange fest und überlege fieberhaft, was ich singen könnte. Himmler thront auf einem Stuhl, links und rechts zwei hohe Offiziere“, berichtet Philomena Franz.

Heimat Deine Sterne fällt ihr ein, und sie singt für Himmler. Die Soldaten kennen das Lied aus einem aktuellen Film in den Kinos. Quax, der Bruchpilot, mit Heinz Rühmann.

Philomena Franz ist bei unserem Treffen erkältet. Sie fragt: „Kennen Sie das Lied?“ Und stimmt trotz ihrer Erkrankung die ersten Takte des Schlagers an. Sie hat eine wundervolle Stimme, mit dunklem Timbre. Singt alleine, ohne instrumentelle Begleitung. Wie im KZ vor Himmler, als ihr Gesang schutzlos durch den Raum weht.

„Ich habe meine Wut in den Gesang gelegt und schmetterte zum Schluss das hohe C“, erinnert sie sich. Himmler sei nervös gewesen und habe an den Fingernägeln gekaut. „Als ich fertig war, fing er nach einem Moment der Stille langsam an zu klatschen. Der Rest seiner Entourage fiel nach und nach ein und klatschte immer lauter Beifall. Es gab Bravo-Rufe.“

„Ich will nur leben“

Philomena Franz berichtet dann von ihrer Zeit im KZ Wittenberge an der Elbe. „Dort war es etwas besser, drei bis vier Baracken, politische Gefangene.“ Man habe nicht antreten müssen wie in Auschwitz. Sie ist handwerklich geschickt, montiert beim Arbeitsdienst Flugzeugteile. Dazu habe man kleine Hände gebraucht, sie blickt lächelnd auf ihre Finger.

Mit dem Meister in der Werkstatt, in ihrer Erinnerung ein Kommunist, versteht sie sich gut und diskutiert die politische Lage. Der Gedanke an Flucht reift. „Da war nur ein Bach am Lager, über den musste ich springen.“ Sie weiht den Meister ein, er verspricht Schmiere zu stehen. Die Flucht gelingt mit einem Sprung. „Ich bin gelaufen, bis ich umgefallen bin.“

Als sie wach wird, hört sie Schritte, blickt auf ein paar Stiefel und denkt: „Es ist aus, jetzt bin ich verloren.“ Sie bittet: „Tun Sie mir nichts, ich will nur leben.“ Der Mann, ein Bauer aus der Region, nimmt sie auf den Arm. Die geschorene Glatze von Philomena Franz ist ihm Hinweis genug, wen er mit sich nimmt. „Ich gebe Sie nicht ab“, erklärt er, Philomena Franz schläft in seinem Arm ein und wacht erst im Keller seines Hauses wieder auf.

Dessen Frau habe beim Roten Kreuz gearbeitet. „Sie schlug die Hände über dem Kopf zusammen als sie mich sah.“ Sie hätte ihr dann aber Medikamente von der Arbeit mitgebracht, ihre Haut habe unter der Lagerhaft gelitten.

„I come from concentration camp“

Das Versteckspiel dauert knapp acht Wochen, dann ist der Krieg vorbei. Sie sieht russische Soldaten und weiß: „Du bist frei, die Flucht ist gelungen.“ Ihren Retter, den Bauern, habe sie später in der damaligen DDR besucht und ihm Kaffee vorbeigebracht, berichtet sie.

Philomena Franz möchte in den Westen, die Elbe trennt russische und amerikanische Besatzungszone. Auf einer Brücke lernt sie einen amerikanischen Soldaten kennen, er gibt ihr einen Tipp, wann die Zeit günstig ist, um die Seiten zu wechseln. Es gelingt.

„Sie respektierten mich, weil ich etwas Englisch sprechen konnte. Ich sagte: I come from concentration camp.“ Die Tätowierung, die Haare, das habe den Amerikanern genügt um zu sehen, dass sie „politisch OK“ gewesen sei.

Philomena-Franz-Forum: Mit Veranstaltungen und Auszeichnungen will die neu gegründete Vereinigung aus Rösrath Menschen und Büchern ein Forum geben, die Hoffnung, Ermutigung, Verantwortung und Versöhnung vermitteln. Die erste Auflage des Forums soll am 21. Juli 2022 stattfinden, zum 100. Geburtstag von Philomena Franz.

Geplant ist eine Tagung, zugesagt haben nach Angaben der Veranstalter u.a. Serap Güler (NRW-Staatssekretärin für Integration), Romani Rose (Vorsitzender des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg) sowie Forscher, die sich mit dem Porajmos (Völkermord an den europäischen Sinti und Roma) beschäftigen.

Geplant ist zudem die Vergabe der „Philomena-Franz-Medaille“ als Auszeichnung für Persönlichkeiten, die sich in Leben oder Werk dem Prinzip Hoffnung widmen.

Das Philomena Franz Forum wurde am 27. Januar 2021 am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus gegründet. Details zum geplanten Programm auf den Webseiten des Forums.

Neuanfang mit Musik

In München lernt sie ihren späteren Mann kennen: Sie habe nach Leuten gesucht, mit denen sie Musik machen könne. Habe am Stachus rumgefragt. Einmal habe sie der Mut verlassen, da habe sie inmitten der Stadt gestanden und geweint, „weil ich alle verloren hatte“. Ein Mann steht neben ihr, tröstet sie, bringt sie ins Hotel zurück.

Sie fragt, wo seine Leute sind: „Meine Frau und die drei Kinder kamen in Ausschwitz um“, erwidert er. Sie fragt erneut: „Kannst Du wenigstens Klavier spielen?“ Die Antwort: „Ja klar!“

Sie spielen für die Amerikaner, auch General Eisenhower soll unter den Zuhörern gewesen sein. „Die Engagements trafen wir nach dem Motto: You give eat, I give you music“, berichtet Philomena Franz. „Wir haben dann spät geheiratet, ich war 25. Wir haben zusammen Musik gemacht.“

Die Amerikaner unterstützen sie bei der Suche nach ihrem Bruder und ihrer Mutter in der Umgebung von Stuttgart. Sie erinnert sich: „Wir fuhren mit einem Jeep über eine Neckarbrücke, ich sah unten am Ufer einen Schäferwagen mit einer Plane stehen. Ich erkannte meine Mutter, sie saß auf einem Futtersack und rauchte eine Zigarette. Ich schlich mich von hinten an. Als meine Mutter mich erkannte kippte sie um, fiel in Ohnmacht.“ Das Wiedersehen sei eine Wiederauferstehung gewesen, meint Philomena Franz.

Buttersemmeln für die Schüler

Sie und ihr Mann fangen von vorne an, ziehen fünf Kinder groß. Die Erlebnisse an die Zeit im KZ vergisst sie nicht. Und beginnt, in Schulen davon zu erzählen.

Ihr Sohn habe dies nicht gewollt. Sie aber entgegnet: „Diese Kinder gestalten mal dieses Land. Wenn ich schon aus meiner Vergangenheit berichte, dann doch in den Schulen!“ Nur so könnten die Verbrechen der Nazis im Bewusstsein der Menschen verankert bleiben.

Eine Lehrerin habe Sorge gehabt, dass die Kinder überhaupt zuhören würden. „Die waren meist mucksmäuschenstill, wenn ich erzählte“, sagt sie. Vor nicht allzulanger Zeit habe sie noch acht Schüler:innen aus der Stadt zu Besuch gehabt. „Ich habe Buttersemmeln gemacht und meine Geschichte erzählt.“

Philomena Franz: Die Autorin (Auswahl)

Märchensammlung: Zigeunermächen (1982)

Biografie: Zwischen Liebe und Hass (1985)

Gedichte: Tragen wir einen Blütenzweig im Herzen, so wird sich immer wieder ein Singvogel darauf niederlassen (2013)

Sie wolle, dass ihre Heimat makellos dastehe, wenn sie sterbe. Nicht als Nazi-Land. „Dazu habe ich mit meinen Schulbesuchen ein Stück weit beigetragen. Ich denke es ist mir wohl gelungen.“

Ob sie keine Wut gegenüber den Deutschen empfinde, nach all dem Grauen das man ihrer Familie angetan habe? „Was nützt uns das?“, fragt sie zurück. „Wenn wir hassen, verlieren wir. Wenn wir lieben, werden wir reich“, schreibt sie in ihrer Biografie.

Und sagt nach all den Gräueltaten, die sie an diesem Nachmittag in nüchternen Worten geschildert hat: „Es geht doch nicht anders.“

HOLGER CRUMP ist freier Journalist und vielseitig interessierter fester Mitarbeiter des Bürgerportals.