VON MARIE-LOUISE LICHTENBERG

Am 20. Januar 1942 beschlossen hochrangige Vertreter der Nationalsozialisten in einer Villa am Wannsee in Berlin die „Endlösung der Judenfrage“. Ministerialbeamte verschiedener Reichsministerien, hohe SS- und NSDAP-Funktionäre folgten der Einladung von Reinhard Heydrich und beschlossen die systematische Ermordung der elf Millionen europäischen Juden.

Das massenhafte Morden hatte schon vor der Wannsee-Konferenz begonnen, aber jetzt begann der Genozid. Schnell und systematisch sollten die europäischen Juden aus den von Deutschland kontrollierten Gebieten ermordet werden. Keiner der Teilnehmer der Konferenz widersprach, im Gegenteil, alle sollen mit großem Eifer Vorschläge gemacht haben, wie man am effizientesten die Vernichtung der Juden durchführen könnte.

Protokollführer war Adolf Eichmann, Judenreferent im Reichssicherheitshauptamt. Die Beschlüsse der Konferenz wurden bald umgesetzt. Menschenverachtend und eiskalt steht u.a. im Protokoll der Wannsee-Konferenz. „In großen Arbeitskolonnen (…) werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird (…) entsprechend behandelt werden müssen (…).“

Bis Kriegsende 1945 ermordeten die SS und die Nazis in den Vernichtungslagern und bei Massakern über sechs Millionen Juden.

Das folgende Buch zeigt sehr empathisch und warmherzig, welche Spuren der Holocaust bei Überlebenden und deren Nachkommen hinterlassen hat.

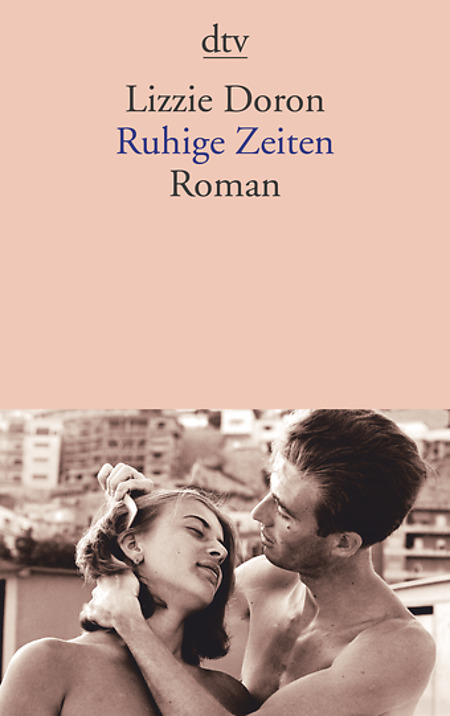

Lizzi Doron • Übersetzung aus dem Hebräischen von Mirjam Pressler • Ruhige Zeiten • 194 Seiten • dtv Taschenbuch 2017 • 9,90 €

„Leale arbeitet seit über dreißig Jahren in dem kleinen Friseursalon von Sajtschik, manikürt den Frauen des Viertels die Nägel und hört ihren Geschichten zu. Der Salon ist für sie ein zweites Zuhause geworden, seitdem ihr Sohn Etan nach Amerika gezogen ist. Für die anderen ist Sajtschiks Salon der Ort, an dem die, die sonst Zuflucht im Schweigen suchen, zu erzählen beginnen.

Als Sajtschik stirbt, bricht für Leale, die als Kind aus Polen nach Israel gekommen war, abermals eine Welt auseinander. In den Tagen der Trauer steigen Erinnerungen auf – an ihren lang verstorbenen Mann, mit dem sie unbedingt eine Familie haben wollte, an den geliebten Sajtschik, an dessen von ihr weniger geschätzten Freund Mordechai, der sie damals nach dem Krieg nach Israel brachte, an ihren einzigen Sohn Etan und an die Schoah-Überlebenden, die in ihrem Viertel ein neues Leben begannen, soweit das eben möglich war.“, so der Text des Verlages.

Ich empfehle dieses Buch sehr, weil uns die Autorin mit dieser Geschichte sehr eindringlich vor Augen führt, was die Nazis den Menschen mit ihrem verbrecherischen Regime angetan haben. Lizzi Doron ruft uns durch Andeutungen und Leerstellen das Grauen, das die Menschen erleben mussten, in Erinnerung. Wenn Sajtschik z.B. jedesmal, wenn er die geschnittenen Haare zusammenfegen musste, bleich wurde und zitterte. Auch, dass unter dem Pflaster auf seinem Arm eine blaue Nummer war, die ihn nicht in Ruhe ließ. Oder, wenn die Ich-Erzählerin sagt: „Mir brach immer der Schweiß aus, wenn mich jemand nach meiner Kindheit fragte oder mich überhaupt etwas fragte. … Fragte man mich, wie meine Mutter geheißen hatte, wann ich geboren wurde, wo ich vor dem Krieg war, wurde mir schlecht und schwindlig….“

Lizzi Doron widmet dieses Buch Menschen, an die sich niemand erinnern wird.