Bei den Ruhrbaronen erschien am 6. Oktober diese irritierend überschriebene Liebeserklärung von Anna Mayr an die Menschen sowie die Themen und Texte, die zusammen den Lokaljournalismus ausmachen. Wir veröffentlichen diesen wunderbaren Beitrag mit freundlicher Genehmigung der Autorin sowie der Ruhrbarone.

Von Anna Mayr

Lokalzeitungen sterben. Die Abonnenten sterben, die Bäume sterben, die Mitarbeiter, naja. Wie soll man an ein Produkt glauben, in das nicht investiert wird. Wie soll man an einen Job glauben, den andere verlieren oder gar nicht erst bekommen, wie soll man an eine Branche glauben, von der junge Menschen sagen: „Da will ich auf keinen Fall enden, bei den Kaninchenzüchtern und Hunderennen.“ Die jungen Menschen sagen das, obwohl sie selber dort arbeiten, obwohl es ihr Job ist, aber sie sehen sich nur auf der Durchreise. Denn auf Schulungen hören sie Begriffe wie „schrecklicher Lokaljournalistenstil“ oder „Lokal runterbrechen“, worin erbrechen ja schon angelegt ist.

Dabei ist es gar kein Runterbrechen, eine Geschichte von nebenan zu erzählen. Eigentlich tut der_die Lokaljournalist_in doch deutlich mehr, als an einem Newsdesk eine Agenturmeldung abzuschreiben. Im Lokalen muss man das Büro verlassen, auf Sportplätzen stehen, in Sandkästen sitzen, mit Menschen sprechen, mehrmals am Tag. Vielleicht mit Menschen, mit denen man zufällig verwandt ist oder zur Schule gegangen, vielleicht mit Menschen, deren Kinder mit den eigenen spielen oder mit Menschen, die einem schon seit Jahren extrem auf den Sack gehen.

Ich komme an einen Tisch, der draußen, drei Gehminuten von meinem Schreibtisch entfernt liegt, hinter mir dackelt ein Praktikant, am Tisch sitzen fünf Männer kurz nach den besten Jahren. Ich schüttle Hände, stelle mich vor und beginne, Vor- und Nachnamen zu erfragen. Verdutzte Blicke. „Ich bin neu, es tut mir sehr Leid, dass ich die wichtigen Persönlichkeiten noch nicht kenne“, sage ich. Die Blicke immer noch verdutzt, die Namen bekomme ich jetzt. Als ich drei von fünf Namen habe, beginnt einer das Gespräch. Ich unterbreche, wieder. „Und Sie sind?“, frage ich die zwei anderen, inzwischen etwas genervt. Einer zieht jetzt seinen Block aus der Tasche und winkt damit. „Die Konkurrenz“, sagt er.

Lokaljournalist_innen sind die Bodentruppen der Presselandschaft. Sie können sich vor ihren Leser_innen nicht verstecken, auch nicht vor den Interviewpartner_innen oder anderen Objekten der Berichterstattung, denn die sind da, denen begegnet man auf der Straße oder sie klingeln an der Tür. Lokaljournalist_innen sitzen nicht in gläsernen Bauten mit Pförtner und Chipkarte, in die niemand eintreten darf, ohne sich anzumelden. Sie sitzen in Häusern, die auseinanderfallen, auf Stühlen, in denen Milbengenerationen aus 25 Jahren Büromöbelgeschichte leben, vor Computern, die zwanzig Minuten brauchen, um ein Video von einem Ordner in den anderen zu kopieren. Online-Content mitbringen, wichtig, wichtig.

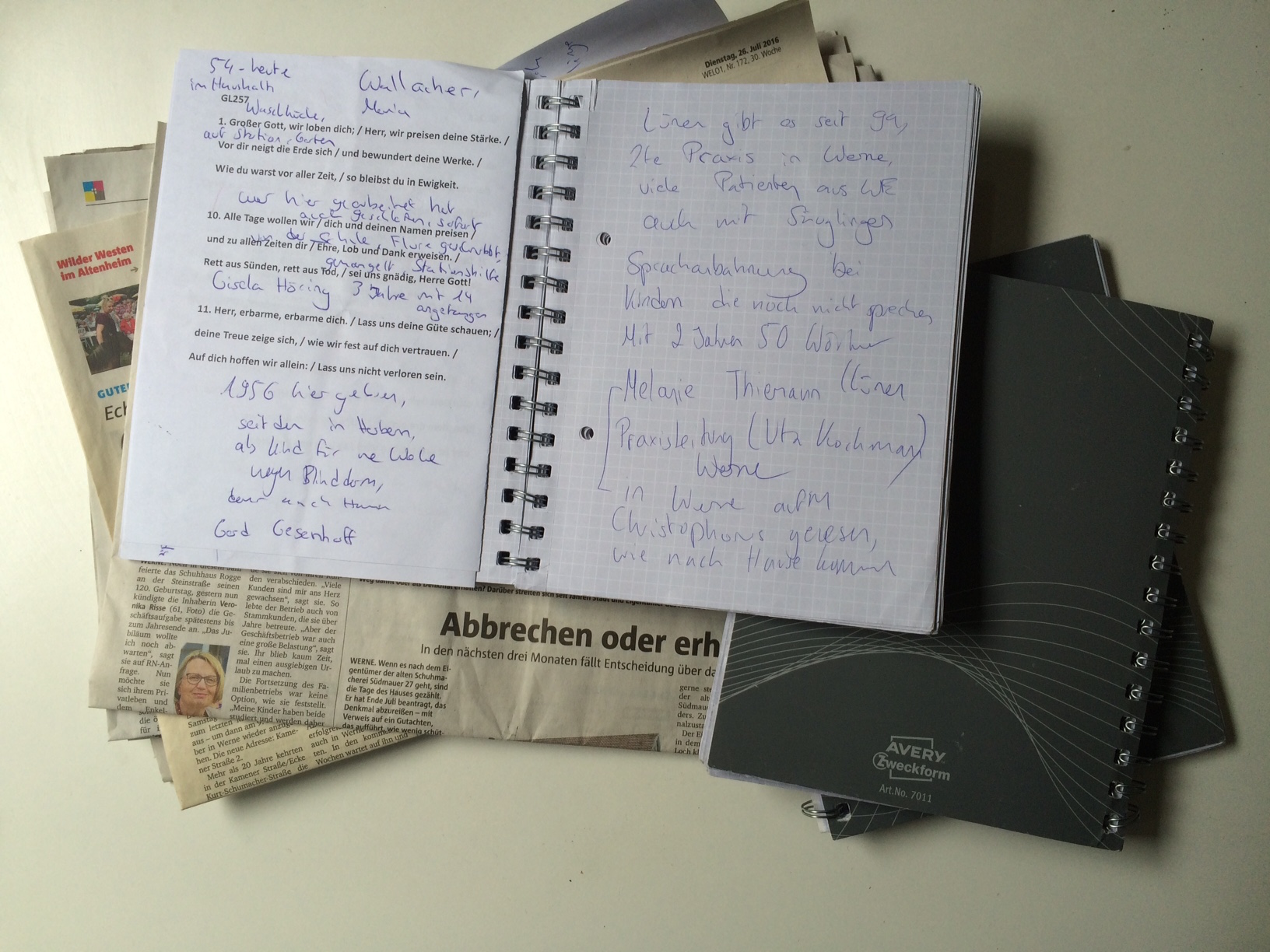

Es klingelt, zwei Menschen Mitte achtzig stehen in der Redaktion. Alle telefonieren, außer mir. „Kann ich Ihnen helfen?“, frage ich und sie schütteln den Kopf, zeigen auf den telefonierenden Kollegen. „Nur er kann uns helfen“, sagt die Frau, ihre Brillengläser so dick wie mein Unterarm. Ich lasse die beiden Platz nehmen, auf zwei Stühlen mit Blick auf meinen Bildschirm. Sie reden sehr laut miteinander, wahrscheinlich Hörgeräte. „ER TELEFONIERT ABER LANGE“, sagt der Mann und dreht sich zum Kollegen um. Die Frau starrt auf meinen Bildschirm, liest laut und langsam jeden angefangenen Überschriften-Entwurf vor, den ich tippe. Nach 3000 Minuten Telefonkonferenz endlich Erlösung. Mit einem handgeschriebenen Zettel gehen die zwei zum Kollegen. „WIR HABEN EINEN ARTIKEL FÜR SIE“, sagt der Mann, die Frau liest die eigene Handschrift vor. Es ist eine Meldung: Das Treffen des Ökumenekreises fällt aus.

In drei Monaten Lokalredaktion bin ich im Polizeiauto mitgefahren und auf einem Mähdrescher, war im Schweinestall, im Taubenschlag und im Rathaus, habe das Zuckerfest gefeiert und an einem Morgen in dreihundert Mülltonnen geguckt, zwei Pokémon-Eier ausgebrütet, bei einem Interview ausversehen geweint, erste Klassen an ihren ersten Schultagen fotografiert, mit Menschen auf Englisch und Französisch gesprochen und mir dreitausend zweideutige und blöde Überschriften ausgedacht, von denen es keine einzige aufs Papier geschafft hat.

Ich liebe die Kaninchenzüchter, die Dackelwettbewerbe, die Hunderennen. Ich erhebe mich nicht über Menschen, die seltsame Hobbies haben, denn irgendwie muss man die Zeit bis zum Tod ja rumkriegen. Warum also nicht siebenhundert Jahre Stammesgeschichte eines Adelsgeschlechts aufarbeiten, warum nicht Landwirt werden oder sich Urlaub nehmen vom Mähdrescherreparieren, um Mähdrescherfahrer zu sein. Ich finde es erhellend, Menschen zu treffen, die für Sachen brennen, die irgendwas gut können oder gut können wollen, die gute Ansichten haben oder gut erzählen. Jeder Mensch hat eine Geschichte und nur im Lokalen hat man überhaupt die Möglichkeit, den Versuch zu starten, sie alle zu erzählen.

Irgendwo auf einem Bauernhof. Der Nachbar eines kleinen Mannes mit runder, randloser Brille hat mich eingeladen, weil sein Nachbar ganz tolle Sachen macht. Der runde, randlose Mann erforscht nämlich eine Adelsfamilie. Und heute sind zwei Adelige zu Besuch. Weder der runde, randlose Mann noch die Adeligen wissen, dass ich komme, aber der Nachbar wusste: Das muss in die Zeitung. Also bin ich hier. Zwanzig Minuten später sitze ich an einem runden Tisch in einem bedrückenden Esszimmer, rechts und links neben mir zwei Adelige, mir gegenüber der kleine Mann mit Aktenordnern voller Adelsforschung: nicht für die Wissenschaft, nur für sich selbst. Es ist sein Hobby. Ich finde ihn großartig. „Und Sie sind also verwandt?“, frage ich die Adeligen. Der linke greift zu meinem Block und zieht fest daran. Ich halte fester. „Was machen Sie?“, frage ich. „Ich schreibe Ihnen das auf, damit Sie es verstehen“, sagt er. „Lassen Sie mal, ich kann ganz gut selber schreiben“, sage ich und er erklärt: „Wir haben den gleichen Ur… (lange Pause) Ur…Urgroßvater.“ Der Rechte ergänzt: „Nein, nein. Ur, Ur, Ur, Urgroßvater!“

Es ist schwierig, sich nicht die Faszination für all das nehmen zu lassen, wenn man die Hälfte seiner Zeit damit verbringt, Rechtschreibfehler aus schlechten Pressemitteilungen zu suchen. Es ist schwierig, Geschichten hinterherzugehen, wenn drei Fototermine bei drei verschiedenen katholischen Frauengruppen anstehen und wenn auf den Bildern jedes Mal nur traurig dreinblickende, grauhaarige Personen sind. Es ist schwierig, Sachen auszuprobieren, die vielleicht für die Mülltonne sind, wenn zweihundert Zeilen Text auf einer Seite fehlen, die in ein paar Stunden tausendfach gedruckt werden soll.

Ich komme fünfzehn Minuten zu spät zu einem Pressegespräch der Autobahnpolizei – auf einem Rastplatz, an der Autobahn. Ich wusste nicht, dass es ein Pressetermin zum Thema „Zu schwer beladene Wohnmobile“ ist. In meinem Block steht: „Polizei erklärt, wie man das Auto richtig für die Ferien packt“ und das wäre ja auch deutlich interessanter. Ich lasse mir die Wohnmobile erklären, frage die drei Polizisten nach ihren Dienstjubiläen und ob sie nicht auch mal was über PKWs sagen könnten anstatt über Wohnmobile. „Wir schleppen Ihnen einen raus, kommense mit!“, sagt der eine, seit 45 Jahren im Dienst, die Ferien verbringt er übrigens im Wanderurlaub mit seiner Frau. Drei Minuten später sitze ich hinten in einem zivilen Polizeiauto, auf dem Autobahnstandstreifen warten wir auf einen PKW, der vollbeladen aussieht. Das hatte ich mir fürs Foto gewünscht. „Da ist einer, den nehmwa!“ ruft jetzt ein Polizist und drückt aufs Gas. Eine Familie mit zwei Kindern muss dem blau-blinkenden Schild in der Windschutzscheibe folgen. Auf dem Rastplatz begrüßt der Pressesprecher der Polizei die Eltern, er zeigt auf mich, der Vater raucht, nickt, ist in eine Schockstarre verfallen. Ich entschuldige mich zwanzig Mal. Sie haben das Auto vorbildlich gepackt.

„Hömma, was denkst du eigentlich, was wir hier machen? Zeitung machen wir hier!“ habe ich früher manchmal gehört, wenn ich einen schlechten Text abgegeben habe. Mit 16 konnte ich darüber schmunzeln, denken: Ach Gott, nehmt euch nicht so wichtig mit eurer kleinen Lokalzeitung. Heute bin ich den Kolleg_innen von damals für den Anschiss dankbar, für die wütenden Tritte gegen den Türrahmen, die Schimpfworte kurz vor Andruck, fürs Anschreien. Es ist ein gutes Gefühl, ernst genommen zu werden, selbst wenn man nur Ziel des Wutanfalls oder Abladepunkt für Lästereien ist. Es ist ein gutes Gefühl, etwas zu machen, was jemand ernst genug nimmt, um sich darüber zu empören.

Ein Mann mit Mütze hat an der Tür geklingelt. Er hat Farbkopien von Gemälden dabei. Zielstrebig geht er zum Platz der Kollegin, winkt nur kurz ab, als ich frage, ob ich helfen kann. Wie ein stolzes Kind steht er jetzt neben ihr und als sie den Hörer auflegt folgt ein Gespräch, das ich nicht verstehe, so vertraut und wiederaufgenommen klingt es. Der Mann mit Mütze ist nicht aufdringlich, er bleibt nur zwei Minuten. Bevor er geht, dreht er sich zu mir um. „Und… Macht Spaß hier?“, fragt er. Ich verkneife mir die Frage, ob er das auch die Frau an der Bäckereitheke oder den jungen Arzt fragen würde, nicke und sage: „Ja, macht Spaß.“

Es gibt noch Menschen, die sich Artikel ausschneiden und an Korkpinnwände heften, um sich Termine zu merken. Menschen, die kichernd zueinander sagen: „Jetzt kommen wir in die Zeitung!“, wenn sie für eine Straßenumfrage fotografiert werden. Menschen, die an der Tür klingeln oder anrufen, weil sie wütend sind oder traurig und nicht wissen, wohin damit außer an die Öffentlichkeit. Menschen mit Problemen, für die sich keiner interessiert, der nicht im gleichen Dorf wohnt.

In der Stadt treffe ich zufällig den Vater eines Jungen, dessen Geschichte ich vor ein paar Tagen geschrieben habe. Er sieht leichter aus als letztes Mal, immer noch müde aber mit weniger Augenringen, er lächelt ein bisschen. Als wir uns die Hand geben sagt er, dass Dinge ins Rollen gekommen sind, die Welt ein kleines bisschen weniger ungerecht geworden ist für ihn und seine Familie. Vor unserem ersten Gespräch wurde mir in der Redaktion gesagt: „Der Vater redet gerne, der erzählt zu viel, da darf man sich nicht von aufhalten lassen.“ Also habe ich mich davon aufhalten lassen. Jetzt steht er vor mir, nochmal ein Händedruck zum Abschied und der Satz: „Ich werde immer sagen: Die Zeitung hat mir geholfen.“

Ich will niemals überheblich werden, niemals von Lokaljournalist_innenstil sprechen, mich niemals lustig machen, denn ich bin verliebt in diesen Job und ich schätze diejenigen, die ihn machen und mögen. Ich habe Angst vor denen, die ihn aufgegeben haben für sich und für andere. Diejenigen, die jetzt schon dafür sorgen, dass es in zehn Jahren nur noch Scheißcontentredaktionen und dpa-Mäntel und zusammengelegte Lokalausgaben gibt, denn alles andere wäre auch übertrieben für ein Produkt, das immer weniger Menschen haben wollen.

„Hab schon versucht, dich zu erreichen“, ist der schönste Satz an einem Sonntagmorgen vor dem ersten Kaffee. „Da hat sich jemand totgefahren und wir brauchen Fotos von der Unfallstelle.“ Draußen sind es dreißig Grad, ich sitze im Auto, fahre von der Landstraße ab, steige mit Kamera aus. Hier ist also vor ein paar Stunden jemand gestorben, denke ich und meine, mehr fühlen zu müssen. Tatsächlich sind da nur ein umgekippter Baum und ein bisschen Erde, ein paar Bremsspuren und Polizeimarkierungen auf der Straße. Ich mache Fotos, von allem, von den Markierungen, dem Baum, den Bremsspuren, der Erde, ich fühle immer noch nichts. Ich versuche, ein Kreuz zu machen, wie ich das im Fernsehen gesehen habe bei Leuten, die an traurigen Orten sind. Jetzt fühle ich mich immerhin albern.

Leider kann man jeden Job auf Dauer nur mögen, wenn die Rahmenbedingungen nicht vollkommen beschissen sind. Niemand schreibt eine gute Geschichte, wenn der Kollege nebenan vor zwei Tagen rausgeflogen ist. Niemand schreibt eine gute Geschichte, wenn er sechs Tage die Woche zwölf Stunden am Tag vor dem gleichen Computer sitzt. Niemand schreibt eine gute Geschichte, wenn er Schiss hat oder eine Grippe oder Streit mit dem Menschen am Schreibtisch gegenüber und niemand hat eine zündende Idee, nur weil er jeden Tag Rechenschaft darüber ablegen muss, was seiner Meinung nach in der morgigen Zeitung das Aufregerthema sein soll. Kreativität erwächst nicht aus Kontrolle und nicht aus Angst, sondern aus blöden Sprüchen in langen Konferenzen, aus gemeinsamem Kuchenessen, aus Lästereien und aus dem Gefühl, eine gute Zeitung machen zu wollen, ein Produkt, hinter dem man steht. Journalismus ist kein Job, den irgendwer macht, um horrende Mengen an Geld zu verdienen. Journalist_in ist man, weil man sonst nichts kann und sonst nichts will, weil man vielleicht ein bisschen zu viel Ego hat und gerne anderen Leuten Sachen erzählt. Man kann diesen Job nicht gut machen, wenn man nicht marginal Bock darauf hat.

Ich schreibe einen Aufmacher darüber, dass es sehr heiß draußen ist. In einer Pizzeria will ich den Mitarbeiter vor dem Ofen fotografieren (über 300 Grad), er telefoniert kurz mit seinem Chef für das Einverständnis, am Ende des Gesprächs sagt er auf türkisch „Tamam“, ich wiederhole „Tamam? Dann is ja gut“ und positioniere die Kamera. Seinen Namen will er mir nicht sagen: „Denk dir einfach was aus, aber was Italienisches bitte!“

Die besten Lokaljournalist_innen machen ihren Job mit Ernsthaftigkeit, Liebe und Faszination für Bescheuertes. Andere machen ihren Job, um ihn zu machen, um Visitenkarten zu besitzen, um ein Gehalt zu haben und ein Freigetränk auf dem Stadtfest. Ihnen ist es egal, ob es in 20 Jahren noch Zeitungen gibt, tatsächlich ist es ihnen egal, ob es in 20 Jahren überhaupt noch Menschen gibt außer ihnen selbst. Sie wollen sagen, dass sie den_die Bürgermeister_in kennen und sie wollen nicht anecken, am liebsten immer ausnahmslos allen gefallen, der Politik, den Leser_innen, den Vereinen.

Dabei vergessen sie, dass Gefallen-wollen nichts mit Ernst-nehmen zu tun hat. Wenn ich Taubenzüchter_innen gefallen will, drucke ich fünfmal in der Woche hundert Zeilen darüber, welche Taube wie viele Sekunden von Heidelberg nach Eisenhüttenstadt gebraucht hat. Wenn ich Taubenzüchter_innen ernst nehme, spreche ich mit ihnen, schaue mir ihre Tauben an, mache Fotos, lerne sie kennen, finde die Geschichte hinter der Taube und hinter dem_der Züchter_in. Taubenzüchter_innen wird es vielleicht nicht für immer geben, Verrückte schon. Nur, die Verrückten von morgen interessieren sich nicht mehr fürs Papier oder für den Platz in der Zeitung.

Kein besonders guter Pokémon-Spieler schickt eine Mail an die zuständige Lokalredaktion, um vermelden zu lassen, wie lange er welche Arena besetzen konnte, obwohl das in etwa den gleichen Impact-Faktor wie die Tauben hat. Ernst nehmen kann man die Verrückten trotzdem, auch in 20 Jahren noch. Man kann so über sie schreiben, dass es Menschen mit anderen Verrücktheiten interessiert. Ihnen das Gefühl geben, dass sie wichtig genug sind, eine Geschichte zu sein, nicht nur fünf lieblose Meldungen.

Der Personal Assistant des Bürgermeisters begrüßt eine französische Schulklasse. Er spricht kein Französisch (Den voulezvouscoucheravecmoi-Witz lässt er aus, vong Taktgefühl her), eine ältere Dame aus der Gruppe soll die Rede übersetzen. Der Personal Assistant guckt nach jedem Halbsatz erwartungsvoll auf die kleine Oma herab, als wolle er sagen: Na los, lass meine Worte auf deiner hübschen Sprache erklingen. Sie übersetzt immer nur die Hälfte von dem, was er sagt, die Schüler_innen schmunzeln, werden unruhig, es ist alles sehr unangenehm. Als der Personal Assistant sich mit „Au Revoir“ verabschiedet, applaudieren die Kinder trotzdem.

Zeitung ist keine Spaßveranstaltung, kein Projekt, sondern ein Geschäft, ein Betrieb wie jeder andere. Kein Chemiekonzern würde eine Aushilfe einstellen, sie nicht bezahlen und später sagen: „Die macht das ja auch für die Erfahrung.“ Kein_e Schreinermeister_in würde seinen_ihren Praktikanten einen von fünf Esszimmerstühlen bauen lassen und dann sagen: „Naja, lassen wir so, setzt sich vielleicht sowieso keiner drauf.“ In keiner Anwaltskanzlei würde man zueinander sagen: „Das ist ein besonders spannender Fall, da muss ich mich reinlesen, da habe ich erst nach Feierabend Zeit für.“ Umsonst zu arbeiten, sich zu opfern, gilt immer noch als schick im Journalismus. Dabei ist es das, was die Branche umbringt auf die Dauer, denn gute Leute wollen zumindest ihre Miete zahlen können oder wenigstens das Gefühl, dass die Projekte, für die sie brennen, jemandem etwas wert sind.

Man wundert sich laut darüber, dass die jungen Menschen jetzt doch lieber PR machen und dass anscheinend keine Frau diese Läden führen will. Und das in einer Zeit, wo der ganze Heimatshit sich so gut verkauft, wo Menschen beim Abendessen mit dem Messer aus Solingen das Rind von der Weide nebenan zerschneiden und dazu Kartoffeln von Dortmunder Äckern essen wollen, in einer Zeit, in der keiner mehr die Nachrichten von woanders versteht und die Menschen deshalb in Nachbarschaftsvereine eintreten, müsste man doch investieren, nochmal drüber nachdenken, umwerfen, aufbauen, Quatsch machen, sich selbst wieder ernst nehmen.

Wenn Google seinen Mitarbeiter_innen Entspannungsräume baut, überall Kaugummi und Schokolade und Kaffeemaschinen hinstellt, Masseur_innen, Spielekonsolen, Kaminzimmer, dann hat das nichts mit Nettigkeit zu tun, sondern mit Berechnung, mit Kapitalismus. Wenn du die Katze fütterst, kommt sie wieder. Ein familiäres Bürogefühl sorgt für Identifikation. Wer sich wohl fühlt, arbeitet effektiver, kreativer, besser.

Verlage sind nicht Google. Und ich habe ja auch keine Idee, keine Lösung, um das Sterben abzuwenden. Ich habe nur die Wut, die Illusion und Desillusion und den Wunsch, dass irgendwer kommt und diese Sache rettet. Vielleicht ein paar schlaue Leute in irgendeinem Verlag, die sich trauen, aus der Box heraus zu denken. Vielleicht macht Google auch demnächst was mit Medien und kauft sich alle Lokalzeitungen, die es noch gibt. Vielleicht wäre das nicht so schlimm, dann gibt es beim Untergang immerhin Snacks umsonst.