Autor: Lutz Balschuweit

-

Arbeiten auf der Balkantrasse Richtung Remscheid – Abschnitt zeitweise gesperrt

Die Stadt Wermelskirchen gibt bekannt: In der kommenden Woche kümmern sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Grün- und Forstbereichs…

-

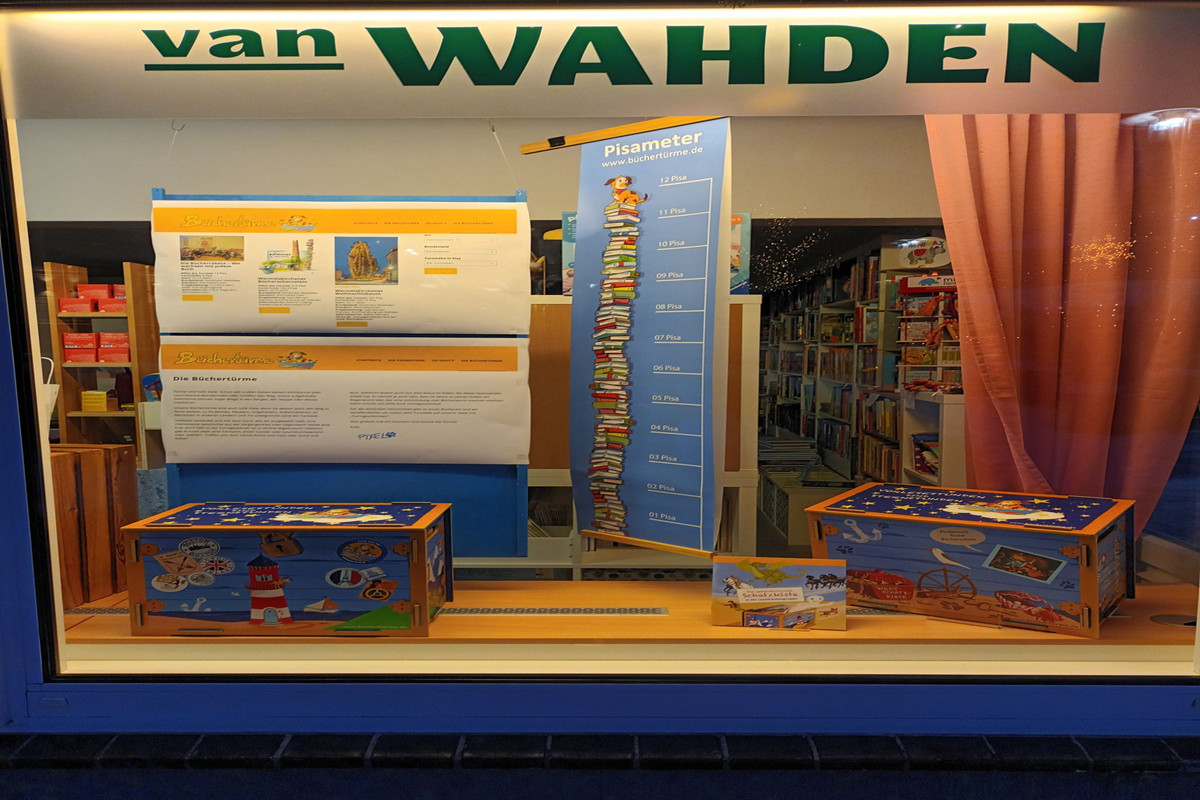

Doppelte Freude in Wermelskirchen: Buchhandlung van Wahden erhält Deutschen Buchhandlungspreis und feiert Leseförderprojekt

Gleich zwei tolle Nachrichten erreichen uns aus der Buchhandlung van Wahden: Zum einen gehört die Buchhandlung zu den 100 Gewinner:innen…

-

Offensichtliches

Wir haben in der Stadt einen Mängelmelder, mit dem wir Bürger Beschwerden und Anregungen an die Stadt melden können. Davon…

-

Freudentränen zwischen Bücherregalen – und ein Abend voller Gänsehaut

Manchmal kommt eine E‑Mail, die alles für einen Moment stillstehen lässt. Gestern Nachmittag war genau so ein Moment: Die Nachricht,…

-

Stellungnahme des BUND zu den Grünpflegearbeiten an der Balkantrasse

Der Bericht der Stadt Wermelskirchen über die Grünpflegearbeiten an der Balkantrasse vom 30. Januar erschien unter anderem hier im ForumWk.…

-

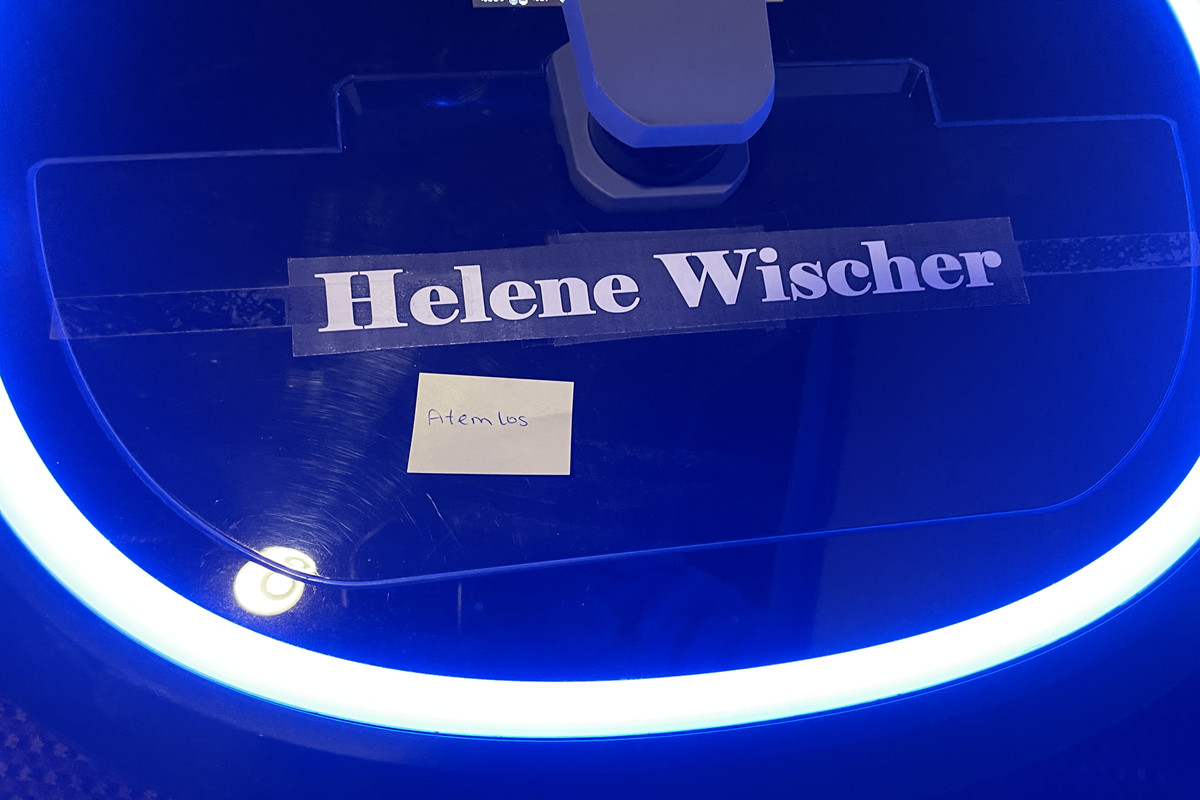

Helene Wischer – Atemlos

Heute fand im großen Saal des Rathauses in Wermelskirchen die Sitzung des Rates der Stadt Wermelskirchen statt und zur selben…

-

Maik Außendorf neuer Co-Vorstandssprecher der Grünen im Rheinisch-Bergischen Kreis

Bei der Kreismitgliederversammlung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Rheinisch-Bergischen Kreis am 7. Februar 2026 ist Maik Außendorf zum neuen Co-Vorstandssprecher…

-

Tafel Wermelskirchen startet mit neuem Kühlfahrzeug ins Jahr – und hofft weiter auf neues Domizil

Die Tafel Wermelskirchen e.V. beginnt das neue Jahr mit einer wichtigen Verbesserung für ihre tägliche Arbeit: Ein neuer Mercedes-Benz-Transporter mit…

-

Bahndamm Wermelskirchen – Eine Chronik in 12 Teilen (Abschluss)

Abschluss: Der Bahndamm heute – 35 Jahre später 35 Jahre nach der Übernahme des Bahndamms zeigt sich deutlicher denn je,…

-

Geflüchtete in der Ausbildung – was bedeutet die 3+2‑Regelung für Betriebe in Wermelskirchen?

Auch in unserer Region wird der Fachkräftemangel immer deutlicher – besonders im Handwerk, in der Pflege, im Handel und in…

-

Bahndamm Wermelskirchen – Eine Chronik in 12 Teilen (Teil X)

Teil X Nach über drei Jahrzehnten kontinuierlicher Arbeit, zahllosen Konzerten, politischen Auseinandersetzungen, kulturellen Experimenten und immer neuen Generationen von Aktiven…

-

Bahndamm Wermelskirchen – Eine Chronik in 12 Teilen (12)

Teil 12 von 12 + 1 35 Jahre Bahndamm: Was bleibt 35 Jahre Bahndamm lassen sich nicht auf eine einfache…